Über 25 Jahre Mercurius Versandbuchhandel

Unsere TOP-Angebote

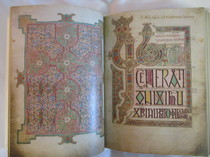

Das Passauer Evangelistar

Romanische Buchkunst in Gold und Silber

Entstanden: 1170–1180 in Passau (St. Nikola)

München, Bayerische Staatsbibliothek

Umfang: 88 Seiten

Format: ca. 32,5 × 22,5 cm

Miniaturen: 49 große Zierinitialen und 8 ganzseitige Miniaturen

Einband: Matt schimmerndes Gewebe aus Halbseide, das prachtvoll mit Tier- und Pflanzenmotiven gemustert ist, in einer Präsentationskassette aus Acrylglas

Auflage: 680 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Im 12. Jahrhundert entstanden in den Passauer Skriptorien kostbare Handschriften, die von weltlichen und geistlichen Fürsten hochgeschätzt wurden. Doch haben Brände und Erdbeben diese reiche Handschriftenüberlieferung fast zur Gänze ausgelöscht. Beim Brand von 1389 wurden die Bestände in der Bibliothek von St. Nikola fast vollständig vernichtet. Umso schätzbarer ist der Wert des Passauers Evangelistars, da es heute beinahe das einzige erhaltene Zeugnis für die künstlerisch hochstehende und eigenständige Passauer Buchmalerei aus der Zeit der Romanik ist.

Das Passauer Evangelistar ist das kongeniale Werk zweier Buchmaler, die Miniaturen und Initialen geschaffen haben. Sie sind benannt nach den Sujets ihrer Hauptminiaturen „Petrus-Meister“ und Ecclesia-Meister“. Die zwei Buchmaler sind deutlich von Stilelementen der byzantinischen Malerei beeinflusst.

Das Passauer Evangelistar

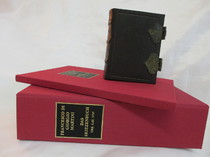

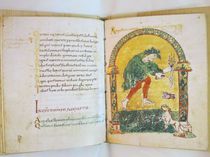

Vita des heiligen Georg

Der heilige Georg – Märtyrer & Drachentöter

Entstanden: Zweites Viertel des 14. Jahrhunderts

Biblioteca Apostolica Vaticana (Vatikanstadt)

Umfang: 135 Seiten

Miniaturen: 18 Miniaturen,

Einband: Brauner Ledereinband mit Schließen und Emblem in Schmuckkassette

Auflage: 299 nummerierte Exemplare

Der Georg-Codex, der auch unter dem Namen „Vita des Heiligen Georgs“ bekannt ist, ist zu Zeiten des Mittelalters und im Speziellen im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts entstanden.

Beim Georg-Codex , der auch unter dem Namen „Vita des Heilgen-Georgs“ bekannt ist, handelt es sich um einen prachtvoll ausgestatteten Band eines mehrteiligen Missales, das die Messetexte vom Fest der Verkündung Marias bis zum Fest des heiligen Primus und Felicianus beinhaltet. Das Missale, von dem hier die Rede ist, wurde für einen der wichtigsten Kirchenmänner der damaligen Zeit verfasst: Kardinal Jacopo Gaetano Stefaneschi. Den Text des Georg-Codex, der sich, wie der Name bereits vermuten lässt, mit der Legende rund um den heiligen Georg befasst, hat Kardinal Stefaneschi selbst verfasst.

Der heiligen Georg erblickte um das Jahr 280 in Kappadokien (heute Türkei) das Licht der Welt und trat später in den Dienst des römischen Kaisers Diokletian. Als dieser zu Beginn des dritten Jahrhunderts die Christen hat verfolgen lassen, wurde auch Georg zum Märtyrer, da er selbst Christ war, dies offen kundtat und daraufhin festgenommen, gefoltert und letzten Endes geköpft wurde. Der heilige Georg, der heute sowohl ein wichtiger Schutzpatron ist als auch zu den 14 Nothelfern zählt, ist aber nicht nur als Märtyrer und Heiliger bekannt, sondern auch als Drachentöter. Denn der Legende nach soll der fromme Georg seine Heimat Kappadokien von einem feuerspeienden Drachen befreit haben. Hiervon zeigten sich viele Menschen so beeindruckt, dass sie sich haben taufen lassen.

Vita des heiligen Georg

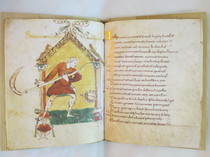

Das Mainzer Evangeliar

Entstanden: Um 1250

Strahlende Bilder - Worte in Gold

Format: 35.3 x 27.0 cm

Umfang: 200 Seiten

Miniaturen: 71 biblische Darstellungen und über 300 Initialen

Ganz in Gold geschriebener Evangelientext

Inkl. Kommentarband

Auflage: 980 Exemplare

In einem Evangeliar sind die vier Evangelien des Neuen Testaments nach Matthäus, Markus, Lukas

und Johannes zu einem Band vereinigt. Ein außerordentlich reicher und viel gestalteter Buchschmuck illustriert im Mainzer Evangeliar die Erzählungen vom Leben und Wirken Jesu: ganzseitige Miniaturen

und gerahmte Streifenbilder auf

hochpoliertem Goldgrund, Kanontafeln und mehrzeilige große ornamentale Initialen zieren die 200 Seiten der Handschrift.

Das Mainzer Evangeliar

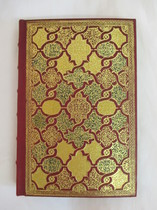

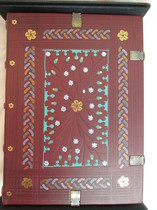

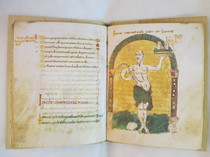

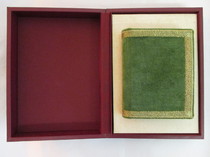

Albani Psalter

Entstanden: Zwischen 1123 und 1135

Format: 18,4 x 27,6 cm

Umfang: 422 Seiten

Miniaturen: 46 Miniaturseiten, 214 großformatige Bild–Initialen

Einband: bordeauxrotes Leder mit Blindprägung

Inkl. Kommentarband

Auflage: 1125 weltweit nummerierte Exemplare

Der Albani- Psalter gehört zu den bedeutendsten und am reichsten ausgestatteten Psalter- Handschriften und zu den schönsten Codices der englischen Buchmalerei überhaupt. Nicht nur die Dramatik der ganzseitigen Miniaturen hält den Betrachter gefangen, die expressiven Bild- Initialen in meist halb- oder ganzseitigem Format vermitteln in faszinierender Weise auch den Beginn einer neuen künstlerischen Ausdrucksform, die vom Klang der Psalmen geprägt war.

Albani Psalter

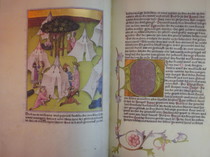

Das Goldene Evangelienbuch von Echternach

Entstanden: 1020/1030

Umfang: 272 Seiten

Format: 31 x 44 cm

Miniaturen: 64 ganzseitige Miniaturen und Schrifttafeln, hunderte von kostbaren Initialen

Einband: Purpur/grün eingefärbte Seide mit vergoldeten Beschlägen

Auflage: 850 nummerierte Exemplare

Verlag: Müller und Schindler

Inkl. Kommentarband

Das Goldene Evangelienbuch von Echternach ist ein Werk von unvorstellbarer Pracht,

verschwenderisch in seinem Reichtum an Bildmotiven, an herrlichen Ornamenten und farbenprächtigen szenischen Darstellungen zu biblischen Geschehen.

Als hervorragendes Zentrum mittelalterlicher Buchmalerei ist die Reichsabtei der Benediktinermönche von Echternach in Luxemburg in die Geschichte eingegangen. Das erste große Zeugnis der Blütezeit

ihrer Kunst, die auch in acht späteren Codices und Handschriftenfragmenten überliefert wurde, ist das goldene Evangelienbuch von

1020/30, der Codex Aureus Epternacensis. Als berühmtes Denkmal der europäischen Kultur bildet diese Handschrift heute den Mittelpunkt in den reichen Sammlungen des Germanischen Nationalmuseums in

Nürnberg. Hier ist sie ausgestellt neben dem von König Otto III. , dem späteren Kaiser, und seiner Mutter Theophanu Ende des 10. Jahrhunderts.

Goldene Evangelienbuch von Echternach

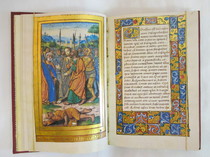

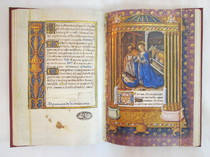

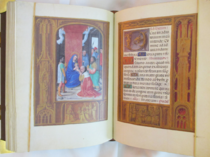

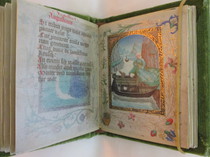

Barberini Stundenbuch für Rouen

Entstanden:

Um 1510 in Nordfrankreich

Format: 14,3 x 21,4 cm

Umfang: 212 Seiten

Miniaturen: 17 ganzseitige und 44 weitere Miniaturen und reichhaltige Bordürenmalerei.

Einband: Ganzledereinband mit zeitgenössischem, goldfoliengeprägtem Dekor und erhabenen Bünden im Rücken, ziselierter Goldschnitt

Auflage: 1280 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Dieses französische Stundenbuch aus der Zeit der beginnenden Renaissance stellt in seiner herausragenden Ausstattung und Erhaltung ein wahres Juwel der Vatikanischen Bibliothek dar. Besonders prachtvoll sind die Anfänge der wichtigsten Texte Illuminiert. Goldene, zumeist plastisch wiedergegebene Architekturrahmen auf ornamentierten blauen oder purpurfarbenen Grund steigern die illusionistische Tiefenwirkung der Interieurs oder Landschaften, in denen die Szenen angesiedelt sind. Eine überwältigende Fülle an Motiven und deren Variationen zeichnet auch die Bordüren dieser Handschrift aus.

Barberini Stundenbuch

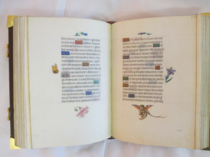

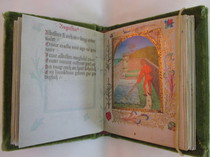

Das Blumenstundenbuch von Simon Bening

Schönste flämische Buchmalerei

Entstanden: 16. Jahrhundert

Umfang: 438 Seiten

Format: 16,5 x 11,2 cm

Miniaturen: 70 Miniaturen und über 300 Seiten mit einer Fülle an Buchschmuck,

vor allem Blumen aber auch Vögeln und anderem Getier ausgestattet

Auflage: 980 Exemplare

Inkl. Kommentarband

Das Blumen-Stundenbuch von Simon Bening gehört zu den schönsten der Buchmalerei. Es demonstriert eindrucksvoll den hohen Rang der flämischen Buchkunst des 16. Jahrhunderts. Zwei Besonderheiten heben diese Meisterwerk unter allen Stundenbüchern hervor: zum einen das lockere Streumuster von Blumen oder Vögeln, das jede Textseite ziert; zum anderen die vielen unterschiedlichen Formen der Seitengestaltung innerhalb einer Handschrift.

Deshalb gilt dieses Werk in seiner Gestaltungsvielfalt als unübertroffener Höhepunkt

seiner Zeit.

Blumenstundenbuch von Simon Bening

Das Reichenauer Perikopenbuch

Höhepunkt der Reichenauer Buchkunst in kaiserlich-goldenen Bildern

Entstanden: Frühes 11. Jahrhundert, Reichenau

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek

Umfang: 222 Seiten

Format: 28 x 18,5 cm

Miniaturen: 15 ganzseitige Miniaturen- und Initialzierseiten

Einband: Ganzleder-Einband aus rotem Leder im Schuber

Limitierung: 400 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Kaum eine Epoche in der Geschichte der Buchmalerei hat so viele

eindrucksvolle und prächtige Handschriften hervorgebracht wie das Zeitalter der Ottonen. Und hier sticht vor allem ein Skriptorium hervor, in dem die besten Buchmaler ihrer Zeit Codexes von

unvergänglicher Kunstfertigkeit und Schönheit geschaffen haben: das Skriptorium des Klosters Reichenau.

Eine der eindrucksvollsten und schönsten dieser Reichenauer Handschriften wird heute in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel wie ein Staatsschatz gehütet- und das zu Recht. Denn das

Reichenauer Perikopenbuch, vielleicht in Auftrag gegeben vom deutschen Kaiser Heinrich II. selbst, besticht durch die reiche Verwendung von Purpur und Gold.

Ikonografisch und künstlerisch ist das Reichenauer Perikopenbuch mit seinen neun

unvergleichlichen Miniaturen und sechs prachtvollen Initialzierseiten einzigartig in der gesamten Buchmalerei des Mittelalters

Reichenauer Perikopenbuch

Die Schatzbibel des Mittelalters

Umfang: 96 Seiten

Format: 18,6 x 14,9 cm

Entstehung: Um 1250

Miniaturen: 48 Ganzseitige Miniaturen auf leuchtendem Goldgrund

Inkl. Kommentarband

Dieses Band enthält eine Reihe von Miniaturen mit Szenen aus GENESIS und Exodus. Der Band wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts im Nordosten Flanderns in Frankreich illuminiert.

Das Schatzbibel des Mittelalters enthielt möglicherweise ursprünglich eine Reihe einleitender Miniaturen für einen Psalter, es ist jedoch wahrscheinlicher, dass es sich um ein Beispiel für eine seltene Art illustrierter Bibelsammlung handelt, die als „illustriertes Bibelbuch“ bekannt ist.

Die Schatzbibel des Mittelalters

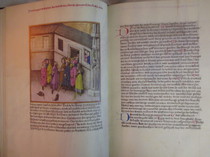

Guido de Columnis - Der Trojanische Krieg

Entstanden: 15. Jahrhundert

Österreichische Nationalbibliothek, Wien

Format 37 x 27,5 cm

Umfang: 478 Seiten

Miniaturen: 343 großformatige mit Gold und Silber ausgeschmückte Miniaturen

Einband: Ledereinband mit vier Schließen und

fünf Bünden, die Rahmenecken und die Buchdeckelmitte sind

mit einer Wirbelrosette in Echtgold besetzt.

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Im 13. Jahrhundert verfasste Guido de Columnis seine Historia destructionis Troiae: die Geschichte von der Zerstörung Trojas. Die Geschichten um die schöne Helena und den Helden Achill, Hector und Odysseus werden in den bezaubernden, reich mit Silber und Gold geschmückten Miniaturen wiedergegeben.

Guido de Columnis - Der Trojanische Krieg

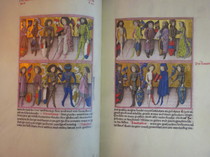

Der Dresdner Sachsenspiegel

924 phantastische Bildstreifen über das mittelalterliche deutsche Recht

Entstehung: Vermutlich zwischen 1347 und 1363, Meißen.

Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek

Umfang: 184 Seiten

Format: 33 x 26 cm

Miniaturen: 924 Bildstreifen, 176 Seiten mit Goldwiedergabe, alle Blätter sind originalgetreu randbeschnitten

Einband: Halbleder mit echten Bünden, Holzdeckeln und zwei Schließen

ADEVA

Inkl. Kommentarband

Die deutsche Rechtsgeschichte wurde von keinem anderen Buch so geprägt, wie durch den Sachsenspiegel. Der zwischen 1220 und 1235 von Eike von Repgow verfasste Sachsenspiegel ist das bedeutendste Rechtsbuch des deutschen Mittelalters. Der Text des Sachsenspiegels regelte die Rechtsverhältnisse nahezu aller Personengruppen und -schichten, von Fürsten und Rittern, Bauern und Geistlichen. Der Dresdener Sachsenspiegel gilt mit seiner qualitätsvollen Zeichnung, seiner reichen Ausstattung mit Gold und der großen Anzahl an Bildern als der künstlerische wertvollste unter den vier illuminierten Codices.

Dresdner Sachsenspiegel

Das Falkenbuch Kaiser Friedrichs II.

Ein kaiserliches Lehrbuch über die Falkenjagd

Entstanden: Süditalien um 1260

Umfang: 222 Seiten

Format: 36 x 25 cm

Miniaturen: ca. 660 Vogel- und jagdkundliche Darstellungen

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Verlag: Testimonio

Das Falkenbuch ist nicht nur für Falkner und Vogelkundler eine bedeutsame Informationsquelle, sondern ein durchgehend illuminiertes Meisterwerk der Buchmalerei. Friedrich II. kannte das arabische und antike Wissen und verband es mit eigener Erfahrung. Er beherrschte die langwierige Abrichtung des Beizvogels und lernte durch die Berufung von Falknern aus aller Welt an seinem Hof weiter hinzu. Die Abbildungen von Landschaft und Architektur dokumentieren den zeitgenössischen Stil. Die Personen hingegen haben nur peripher eine Rolle in der Darstellungskunst des Buchmalers gespielt

Das Falkenbuch Kaiser Friedrichs II.

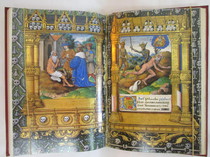

Das CROY-Gebetbuch: Das Buch der Drolerien

Samtausgabe

Entstanden: 16. Jahrhundert

Österreichische Nationalbibliothek Wien

Umfang: 366 Seiten

Format: 19,5 x 13,7 cm

Miniaturen: 58 farbenprächtige Miniaturen, über 200 Drolerien, zahlreiche Ziermotive wie Bordüren, Blumen, Insekten und Pflanzen.

Einband: Roter Samteinband

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Das Buch der Drolerien ist eines der repräsentativsten Werke der Gent-Brügger-Schule. Mindestens eine Miniatur schuf Gerard David, einer der bedeutendsten Brügger Tafelmaler. Weiterhin haben die begnadeten Maler Simon Bening und Gerad Horenbout bei der Ausstattung dieses Gebetbuches mitgewirkt.

Seine Berühmtheit erlangte das Gebetbuch durch seine Drolerien. Weitere künstlerische Besonderheiten wie z. B. die Bordüren und Rahmungen, die in gotischen Architekturen Statuetten und Szenen einschließen, zeichnen diese Handschrift aus.

Aufgrund einer Namenseintragung von Guillaume de Croy auf einer Seite bezeichnet man dieses Gebetbuch auch als das CROY-Gebetbuch

Croy Gebetbuch Samtausgabe

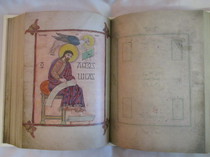

Das Buch von Lindisfarne

Entstanden 698(?), Kloster Lindisfarne

British Library, London

Umfang: 518 Seiten

Format: 34 x 24,5 cm

Miniaturen: 4 Evangelistenbilder, 16 Kanontafeln, 5 Teppichseiten, zahlreiche Initialzierseiten.

Einband: heller Ledereinband mit Schmuckkassette

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Inklusive Kommentarband

Das bis heute fast unversehrt erhaltene Buch ist sowohl in insularer Majuskel- wie in Minuskelschrift geschrieben. Der lateinische Text ist mittels Interlinear-Glossen, also zwischen den Zeilen angebrachten Ergänzungen, ins Angelsächsische übersetzt. Diese Übersetzung – die älteste überlieferte englischsprachige Version der Evangelien – wurde im Jahre 970 von Aldred vorgenommen, dem Propst von Chester-le-Street. Dieser Autor berichtet in einer Nachschrift auf Folio 259r davon, dass der Codex vom Mönch Eadfrith, seit 698 Bischof von Lindisfarne, sowohl geschrieben wie auch mit Bildern ausgestattet worden sei und unmittelbar nach seinem Tod von Ethilwald und Billfrith einen Einband erhalten habe.

Wahrscheinlich beendete Eadfrith sein Werk noch vor 698, dem Jahr der Überführung der Gebeine des heiligen Cuthbert, dem auch das Buch geweiht wurde, aus seinem ersten Grab aus House Islands nach Durham – einige Überreste des Heiligen wurden auch im Hochaltar der Lindisfarner Kirche niedergelegt.

Der Bildschmuck des Evangeliars besteht aus 16 Kanontafeln unter Säulenarkaden. Weiterhin gehören zur Ausstattung des Book of Lindisfarne die Autorenbildnisse der vier Evangelisten zu Beginn ihrer Evangelien sowie fünf Teppichseiten, deren überwältigender Eindruck aus dem Zusammenspiel geometrischer Motive, von Flechtwerk- und Tierornamenten in sorgfältigster Ausführung resultiert.

Die Teppichseiten des Lindisfarne-Evangeliars gehören zweifellos zum Kostbarsten, was insulare Ornamentik jemals geschaffen hat.

Das Buch von Lindisfarne - Normalausgabe

Le Livre Roy Du Modus

Strahlende flämische Miniaturen zur Jagd

Entstanden: Flandern, um 1455

Brüssel, Bibliothèque Royale Albert I

Umfang: 120 Seiten

Format: 29,9 x 20,5 cm

Miniaturen: 56 Miniaturen, einigen Randminiaturen und durchgehend mit Goldinitialen.

Einband: Leder mit Goldprägung.

Originalgetreue Wiedergabe des marmorierten Vorsatzpapiers.

Alle Blätter sind dem Original entsprechend randbeschnitten.

Inkl. Kommentarband

Auflage: 975 handnummerierte Exemplare für die Akademische Druck- und Verlagsanstalt.

Das Jagdbuch des Roi Modus ist der älteste Traktat über alle Aspekte der Jagd. Es gibt einen

Einblick über die wesentlichen Arten mit Hunden und Falken, aber auch über die Möglichkeiten mit Hilfe von Fallen, Schlingen und Netzen zu jagen. In dem Jagdbuch werden das Aussehen der Tiere und ihr

Lebensraum, ihre Verhaltensweisen, Fährten und Losungen genau beschrieben.

Die Handschrift wurde von Philipp dem Guten, Herzog von Burgund, in Auftrag gegeben und um 1455 in der Werkstatt des berühmten flämischen Buchmalers geschaffen, der als Girart-Meister bekannt

wurde.

Le Livre Roy Du Modus

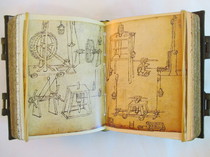

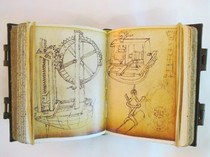

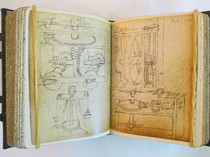

Skizzenbuch des Francesco di Giorgio Martini

Genialer Erfindungsreichtum der Renaissance

Entstanden: Um 1478 – 1489 in Urbino

Umfang: 400 Seiten

Format: 5,9 x 8 cm

Miniaturen: 1200 Konstruktionszeichnungen und Skizzen

Einband: Ganzledereinband (Kalbsleder) mit 2 Messingschließen und patiniertem Farbschnitt, in Schmuckkassette.

Auflage: 2980 nummerierte Exemplare, davon 2000 für die deutschsprachigen Länder

Inkl. Kommentarband

Militärarchitekten und –ingenieure waren um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, einer Zeit fortwährender kriegerischer Konflikte zwischen den damaligen Großmächten, besonders gesucht. Einer der

bekanntesten unter ihnen war Francesco di Giorgio Martini. In sein umfangreiches, kleinformatiges „Geheimbüchlein“ trug er minuziös Konstruktionszeichnungen und Skizzen ein, etwa von Gewinden und

Getrieben, von Hebevorrichtungen und Zahnrädern, von Schiffen und Wurfmaschinen. Der kleine Codex mit über 1200 Zeichnungen ist ein Zeugnis unbändigen technischen Erfindungsreichtums und nicht nur

für Architekten, Ingenieure und Konstrukteure eine erquickliche Inspirationsquelle.

Skizzenbuch des Francesco di Giorgio Martini

Wandalbert von Prüm

Entstehung: nach 855

Umfang: 72 Seiten

Format: 14,6 x 19 cm

Miniaturen:12 Miniaturseiten

Einband: Halbleder-Einband mit sichtbaren Vollholzdeckeln, eingelassenes Elfenbein-replikat mit dem Porträt des Kaisers Lothar I, erhabene Bünde, Lederkapitalband.

Auflage: Limitiert auf 900 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Ein Kleinod Reichenauer Buchkunst

Der in jüngster Zeit wiederentdeckte Dichtermönch Wandalbert von Prüm verfasste in Versform das Verzeichnis der heiligen Märtyrer. Er widmete seine Hexameterverse dem Kaiser Lothar I., der im Kloster Prüm gestorben ist. Die Reichenauer Handschrift besitzt eine prachtvolle Ausstattung durch zwölf ganzseitige goldgrundige Monatsbilder, das Dedikationsbild mit gekröntem Herrscher, durch goldverzierte Kapitälchen und Zierbuchstaben. Dem Kaiser Lothar I. gewidmet ist die Handschrift ein kostbares Zeugnis zur deutschen Geschichte.

.

Wandalbert von Prüm

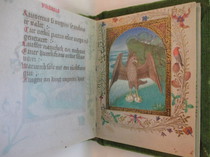

Von wundersamen Begebenheiten

Entstanden: Mitte des 15. Jahrhunderts

National Library of Ireland, Dublin

Format: 10 x 7,8 cm

Umfang: 80 Seiten

Miniaturen: 37 Miniaturseiten mit Blattgold

Einband: Das Faksimile ist wie das Original in grünen Samt mit Goldstickereien gebunden

Auflage: 800 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Franz von Retz, Defensorium inviolatae virginitatis beatae Mariae

Dieses Büchlein ist in der Buchmalerei des Stefan Lochner in Deutschland entstanden. Hinreißende Miniaturen der Kölner Malschule. Ein ungewöhnliches Kleinod: Die Verteidigung der jungfräulichen Mutterschaft Marias des Franz von Retz in einer bisher unbekannten Kölner Bilderhandschrift