Sonstige Handschriften

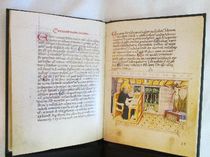

Marien Homilien - Prachtausgabe

Entstanden: 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts in Konstantinopel

Biblioteca Apostolica Vaticana

Umfang: 386 Seiten

Format: 22,5 x 32,5 cm

Miniaturen: 82 Miniaturen sowie Ornamente und Schmuck-Initialen

Einband: Dunkelrotes Rindsleder mit Blindprägung im byzantinischen Stil auf Vorder- und Rückseite verziert in prachtvoller Holzkassette

Auflage: 300 nummerierte Exemplare, davon 150 als Prachtausgabe

Inkl. Kommentarband

Der Mönch Jakobos von Kokkinobaphos verfasste die sechs Homilien (Predigten) dieser Handschrift im 12. Jahrhundert im Laurakloster in Bursa (Kleinasien, Konstantinopel). In ihnen vermischten sich erbauliche Erörterungen, Gebetsanrufungen und Legendenerzählungen über das Leben der Jungfrau Maria. Der Text behandelt die Empfängnis der Jungfrau Maria, Tempelgang, Verlobung mit Joseph, Verkündigung und Heimsuchung. Die Bilder dieser berühmten byzantinischen Handschrift haben bis ins kleinste Detail ihre ursprüngliche Unversehrtheit und Frische erhalten.

Marien Homilien - Prachtausgabe

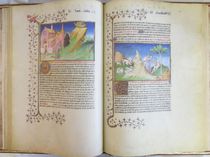

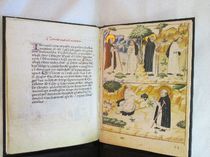

Mathilde von Canossa

Entstanden: 1115, Oberitalien

Biblioteca Apostolica Vaticana

Format: 16,7 x22,3 cm

Umfang: 180 Seiten

Miniaturen: 8 prachtvolle Miniaturseiten in leuchtenden Farben mit Goldauftrag

Einband: Ganzledereinband mit Goldprägung, Seiten randbeschnitten

Verlag: Belser Verlag

Auflage: 2.000 Exemplare (600 für deutschsprachige Länder)

Inkl. Kommentarband

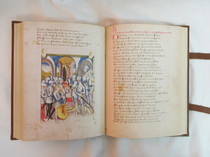

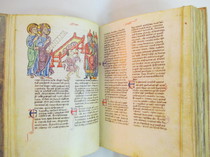

Mathilde (1046-1115) war die letzte Vertreterin der großen Dynastie der Markgrafen von Tuszien (Toskana), die in weniger als hundert Jahren einen Herrschaftsbereich auf italienischem Boden aufgebaut hatten. Ihr Leben stand im Bann der großen Politik, die durch den Machtkampf von Papst und Kaisertum gekennzeichnet war. Durch ihre Unterstützung des reformerischen Papsttums, die in der Übereignung ihres gesamten Besitzes - der Mathildischen Güter - an den Kirchenstaat gipfelte, opferte sie den Anspruch ihres Hauses. Die Vita der Mathilde von Canossa lässt nicht nur diese schillernde Persönlichkeit wieder lebendig werden, sondern liefert auch Ansätze für die Bewertung heute umstrittener historischer Ereignisse und Gestalten. Der Benediktinermönch Donizio von Canossa setzte in seiner Vita Mathildis der Markgräfin ein literarisches Denkmal. Sein zwischen 1111 und 1114 entstandenes und 1115 ergänztes Werk umfasst zwei „Bücher“ mit jeweils rund 1400 Hexametern, die durch Prosatexte eingeleitet sind. Es handelt sich weniger um eine Biographie Mathildes als um eine Preisung des Aufstiegs des Hauses Canossa zum mächtigsten italienischen Fürstengeschlecht des 11. Jahrhunderts. Das zweite Buch allerdings hat Donizio ganz Mathilde gewidmet. Ihre in tiefer Frömmigkeit gründende Treue zum Papsttum und ihr Bestreben, zwischen Heinrich IV. und Papst Gregor VII. vermitteln zu wollen, stehen im Vordergrund. Die Vita Mathildis belegt das entschiedene Eintreten der Markgräfin zugunsten des Kaisers, der am 25. Januar 1077 im Büßergewand vor dem Tor der Stammburg Mathildes erschien, in der Papst Gregor Zuflucht vor ihm gesucht hatte. Da das mit acht prachtvollen Miniaturen in leuchtenden Farben mit Goldauftrag illustrierte Dedikationsexemplar erst nach Mathildes Tod im Sommer 1115 fertiggestellt werden konnte, fügte Donizio eine aus 149 Versen bestehende Totenklage an. Die Vita Mathildis blieb ein eindrucksvolles Zeugnis der Entwicklung einer Dynastie im Spannungsfeld der Zeitgeschichte. Die vollständige Wiedergabe der Handschrift begeistert mit leuchtenden Farben und mit nachempfundenem Goldauftrag im Folientransferverfahren. Der Kommentar enthält eine Transkription der Verse Donizios sowie deren Übersetzung ins Deutsche.

Mathilde von Canossa

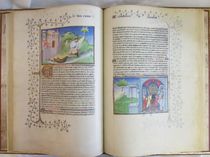

Die Reisen des Ritters Jean de Mandeville

Entstanden:

Zwischen 1410 und 1412 in Paris

Bibliothèque nationale de France (Paris, Frankreich)

Umfang: 168 Seiten

Format: 42,1 x 30 cm

Miniaturen: 74 Miniaturen

Auflage: 900 nummerierte Exemplare

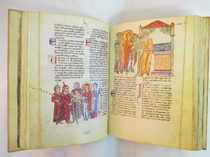

Im Livre des merveilles, dem Buch der Wunder, einer der schönsten Prachthandschriften, die im zweiten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts entstanden ist, nimmt das Buch von den Reisen des Ritters Jean de Mandeville neben anderen bedeutenden Werken über den Fernen Osten einen wichtigen Teil ein.

Die prachtvolle Zimelie mit Texten über die Länder und Wunder des Nahen und Fernen Ostens wurde für Johann Ohnefurcht vollendet. Am Buch von den Reisen des Ritters Jean de Mandeville waren einige der berühmtesten und talentiertesten Buchmaler wie der Mazarine-, der Cité-des-dames- und der Egerton-Meister beteiligt, die mit ihrer Innovationskraft und Kunstfertigkeit in der Lage waren, die ungewöhnlichen Bildthemen über die Wunder der Erde, für die es so gut wie keine Vorlagen gab, in einer Zeit auszuführen, in der nach realistischer Wiedergabe gestrebt wurde und man begann, eine dreidimensionale Auffassung des Raumes malerisch zu erschließen.

Für die Menschen, die das Buch lasen, gab es keinen Grund an der Welterfahrung des vermeintlichen Autors zu zweifeln; er nennt sich im Text selbst: Jean de Mandeville, ein englischer Ritter, der 1322 aufbrach und erst 1356 in seine Heimat zurückgekehrt sei, nachdem er dreißig Jahre lang nahezu alle Länder der Welt durchreist habe.

Bis heute ist nicht gesichert, wer sich hinter dem Pseudoym „Jean de Mandeville“ verbirgt. Möglicherweise war es der Benediktinermönch Jean d’Ypres (Jean le Long), dem wir auch die Übersetzung vieler lateinischer Texte des 13. Jahrhunderts ins Französische verdanken, die sich mit den Pilgerstätten des Nahen und den wundersamen Ländern des Fernen Osten befassen.

Die Reisen des Ritters Jean de Mandeville

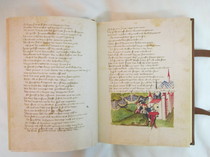

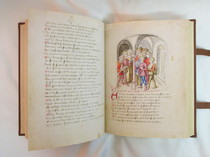

Das Nibelungenlied

Entstanden: 15. Jahrhundert

Staatsbibliothek zu Berlin

Format: 20,5 x 28,2 cm

Umfang: 384 Seiten

Miniaturen: 37 halb- bis dreiviertelseitige Illustrationen

Einband: Holzdeckelband, bezogen mit feinstem brauen Rindsleder,

Blindprägung auf der Vorder- und Rückseite sowie auf dem Buchrücken,

dazu je 5 Messingbuckel, 2 Langriemenschließen und ein dreiseitiger

Goldschnitt.

Inkl. Kommentarband

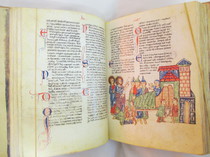

Das Nibelungenlied erzählt die Geschichte von Siegfried, dem Drachentöter, der zunächst dem burgundischen König Gunther hilft, eine Braut heimzuführen, wofür er selbst mit der Hand der schönen Kriemhild belohnt wird. Doch dem folgt ein gewaltiges Unglück: Siegfried wird ermordet, und das Volk der Burgunden wird an König Etzels Hof aufgerieben.

Herausragendes Merkmal der Hundeshagenschen Handschrift sind die 37 prachtvollen und hervorragend erhaltenen Bilder. Damit ist diese Handschrift die einzige mit einem umfassenden Illustrationszyklus. Bei den Bildern handelt es sich um Federzeichnungen. Die Bilder lassen den Betrachter auf faszinierende Weise an höfisch-ritterlichen Ereignissen wie Festmahlen, Turnieren, Jagden und Reisegesellschaften zu Ross oder Schiff teilhaben und gewähren sogar Blicke in königliche Schlafzimmer.

Das Nibelungenlied

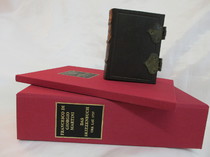

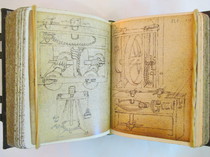

Skizzenbuch des Francesco di Giorgio Martini

Genialer Erfindungsreichtum der Renaissance

Entstanden: Um 1478 – 1489 in Urbino

Umfang: 400 Seiten

Format: 5,9 x 8 cm

Miniaturen: 1200 Konstruktionszeichnungen und Skizzen

Einband: Ganzledereinband (Kalbsleder) mit 2 Messingschließen und patiniertem Farbschnitt, in Schmuckkassette.

Auflage: 2980 nummerierte Exemplare, davon 2000 für die deutschsprachigen Länder

Inkl. Kommentarband

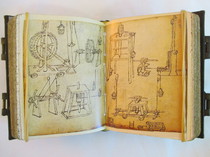

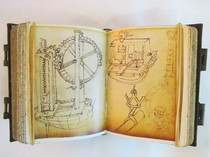

Militärarchitekten und –ingenieure waren um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, einer Zeit fortwährender kriegerischer Konflikte zwischen den damaligen Großmächten, besonders gesucht. Einer der

bekanntesten unter ihnen war Francesco di Giorgio Martini. In sein umfangreiches, kleinformatiges „Geheimbüchlein“ trug er minuziös Konstruktionszeichnungen und Skizzen ein, etwa von Gewinden und

Getrieben, von Hebevorrichtungen und Zahnrädern, von Schiffen und Wurfmaschinen. Der kleine Codex mit über 1200 Zeichnungen ist ein Zeugnis unbändigen technischen Erfindungsreichtums und nicht nur

für Architekten, Ingenieure und Konstrukteure eine erquickliche Inspirationsquelle.

Skizzenbuch des Francesco di Giorgio Martini

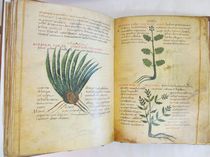

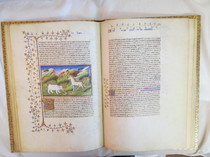

Herbolarium et Materia Medica

Das Medizinbuch Karls des Großen

Entstanden: 9. Jahrhundert

Biblioteca Statale di Lucca (Lucca, Italien)

Umfang: 218 Seiten

Format: ca. 24 × 17 cm

Miniaturen: 122 farbige Abbildungen von Pflanzen du Tieren

Einband: Holz und Halblederrücken und Schließen

Auflage: 995 Exemplare

AyN Ediciones

Die Handschrift ist eine medizinische Sammelhandschrift und umfasst die Tier- und Pflanzenwelt sowie die Heilkunde des frühen Mittelalters. Karl der Große gab den Mönchen seines Reiches den Auftrag, sich mit der medizinischen Pflanzenkunde zu beschäftigen. Diese bauten verschiedene Heilpflanzen und Gewächse an und dokumentieren ihre Wissenschaft in der Handschrift „Herbolarium et Materia Medica“. Hier finden sich Beschreibungen verschiedenster Gewächse, Pflanzen und Tierarten. Die Handschrift galt lange Zeit als eine der wichtigsten medizinischen Abhandlungen und war für die Geschichte der Naturkunde von unermesslicher Bedeutung.

Herbolarium et Materia Medica

Das Medizinbuch Karl des Großen

Modi Orandi Sancti Dominici

Entstanden: Um 1330 in Südfrankreich

Format: 12 x 16.6 cm

Umfang: 20 Seiten

Miniaturen: 9 Miniaturen

Einband: Ganzledereinband als Beutelbuch aus schwarzem Ziegenleder mit zeitgenössischem goldfoliengeprägtem Dekor

Auflage: 900 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Diese Faksimile-Edition macht ein einzigartiges Dokument der Öffentlichkeit zugänglich: die mit neun Miniaturen illustrierte Beschreibung der Modi orandi Sancti Dominici, die Gebets- und Andachtsgesten des Hl. Dominikus.

Die um 1330 in Südfrankreich entstandene Handschrift wird in einer ganz besonderen Form des historischen Bucheinbandes präsentiert: als „Beutelbuch“. Im 15. Jahrhundert vor allem gebräuchlich diente diese Einbandart zur bequemeren Handhabung des Buches: das überstehende Einbandleder wurde zu einem Knoten gebunden und konnte am Gürtel befestigt werden. So war das Büchlein auf Reisen und beim Gebet stets griffbereit. Zu den Besonderheiten der Handschrift gehört ferner die enge Beziehung zwischen Text und Bild: Die wertvollen Miniaturen sind nicht illustrativ dem Text beigegeben, sondern besitzen Vorrang. Sie dienten als Vorbild für den körpersprachlichen Ausdruck des Gebets.

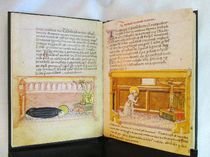

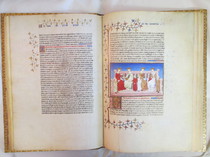

Meisterwerk des Medicus

Entstanden: 15. Jahrhundert, Italien

Biblioteca Universitaria di Bologna (Bologna,

Italien) Ms. 2197

Umfang: 1064 Seiten

Format: 43,5 × 30,5 cm

Miniaturen: 10 ganzseitige Miniaturen und 498 Seiten mit Pflanzen- und Tiermotiven

Einband: Leder mit Schließen

Auflage: 995 nummerierte Exemplare.

Verlag: AyN Ediciones

Inkl. Kommentarband.

Das Meisterwerk des Medicus (alternativ der Kanon der Medizin) ist ein Lehr- und Nachschlagewerk der Medizin und das bekannteste Werk des berühmten Arztes und Philosophen des gesamten Mittelalters; dem aus Persien stammenden Ibn Sīnā, genannt Avicenna.

Dazu trug vor allem sein Hauptwerk bei, der sogenannte Kanon der Medizin. Dieses Werk enthält – in fünf Kapitel unterteilt – Avicennas Erkenntnisse über Anatomie, zur Beschreibung von Krankheiten und ihrer Behandlung und eine äußerst umfangreiche Auflistung von Medikamenten und Hinweise zu ihrer Herstellung. Dieser Kanon galt über Jahrhunderte hinweg als medizinisches Standardwerk und beeinflusste zahlreise Medizinstudenten und Mediziner.

Die Miniaturen zeigen verschiedene medizinische Behandlungen, eingebettet in zeittypische Szenen vor Architekturkulissen und Landschaften aus dem Leben des damaligen Italiens.

Die prachtvolle Handschrift des Canon Medicinae wird von Malereien aus der Schule von Ferrara geschmückt. Das Besondere an dem Codex ist aber der Text: die berühmte hebräische Übersetzung des Avicenna-Werkes von Natan ha-Meati aus dem 13. Jahrhundert. Dies ist die einzig vollständig erhaltene hebräische Übersetzung des Meisterwerks des Medicus! Der Text wird luxuriös mit Gold und prächtiger Malerei präsentiert.

Menologion de Oxford

Entstanden: 14. Jahrhundert

Bodleian Library (Oxford)

Umfang: 112 Seiten

Format: 12,9 x 9,46 cm

Miniaturen: 103 Miniaturen mit 368 einzelnen Szenen

Einband: brauner Ledereinband

Auflage: 995 nummerierte Exemplare

Inkl. deutscher und spanischer Kommentarband

Das Oxford Manuskript kann luxuriös für seinen Reichtum von Bildern und ihrer künstlerischen und farbenreichen Finesse, aber nicht für sein stattliches Äußeres genannt werden. Tatsächlich ist seine Größe nicht mehr als die eines Taschenbuches. Es hat eine englische Bindung, braunes gestampftes Leder über feste Ausschüsse, einmal befestigt durch zwei Metallhaken; gemäß dem Gedicht wurden die Ausschüsse mit Silber und Gold ursprünglich bedeckt und mit Perlen geschmückt.

Während wenige Wörter innerhalb der Miniaturen in roter Tinte eher grob geschrieben werden, ist seine kleine, elegante, ein bisschen kursive, gräulich-braune Minuskelschrift bemerkenswert.

Diese Schrift ist für Berufskopisten besonders in Konstantinopel in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts sowohl für Manuskripte als auch für das Reichskanzleigericht charakteristisch. Es ist nicht bekannt, wie das Manuskript England erreichte; am 8. Februar 1613 wurde es der Bodleian Bibliothek von einem sonst unbekannten William Webb, einem ehemaligen Studenten des Magdalen College, Oxfords gegeben.

Marco Polo: Buch der Wunder

Entstanden: Um 1410

Bibliotheque nationale, Paris

Format: 42 x 30 cm

Umfang: 192 Seiten

Miniaturen: 84 großformatige Miniaturen, zahlreiche kleine Goldinitialen im Tex

Einband: Brauner Lebereinband mit Königswappen und Rückenvergoldung

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Beim Verlag vergriffen!

Der Entstehungsort der berühmten Bilderhandschrift über die abenteuerlichen Reisen des venezianischen Kaufmanns Marco Polo (1254-1324) mit 84 Miniaturen in herrlichen Farben und reichem Goldschmuck kann nur vermutet werden. Auftraggeber und ursprünglicher Besitzer war wohl Johann Ohnefurcht, Herzog von Burgund, der in den Inventaren des Herzogs von Berry als derjenige vermerkt ist, der dem Herzog das Prachtwerk geschenkt hat. Die großformatigen Miniaturen können zwei Stilgruppen zugeordnet werden. Der Boucicaut-Meister prägt eine von ihnen, unterstützt vom Mazarine-Meister, während die zweite Gruppe von der engen Zusammenarbeit des Egerton-Meisters und des Bedford-Meisters bestimmt wird. Die Geschichte, welche die Buchmaler illustrieren, ist die des Handelsreisenden Marco Polo. Die Wirklichkeitsschilderung und phantasievolle Ausschmückung verbindenden Berichte seines mutigen und mühevollen Abenteuers, das ihn 1271 von Venedig in dreieinhalb Jahren bis an den sagenumwobenen Hof des Mongolenherrschers Kublai Khan reisen ließ, faszinieren noch heute den Leser, wie sie bereits Kolumbus beeinflussten, der selbst ein Exemplar der Handschrift besaß.

Musterbuch des Giovannino de Grassi

Entstanden: Ende des 14. Jahrhunderts

Biblioteca Civica Angelo Mai, Bergamo

Umfang: 62 Seiten

Format: ca. 22 x 17 cm

Miniaturen: 77 Zeichnungen exotischer Tiere sowie 24 Buchstaben

Einband: Der Einband ist eine getreue Nachbildung des Originaleinbandes aus steifem Karton. Eine Umschlagtasche aus feinstem rotbraunem Velours dient als Schutz des Musterbuchs. Die

Lieferung erfolgt in einer repräsentativen Buchkassette.

Auflage: 999 nummerierte Ausgaben

Inkl. Kommentarband

Der Baumeister des Mailänder Doms schuf Ende des 14. Jahrhunderts das Vorlagenbuch, bedeutendstes Beispiel spätgotischer italienischer Kunst. 77 realistische Zeichnungen exotischer Tiere aber auch Menschen in typischen Haltungen, sowie 24 Buchstaben höchster Güte dienten vielen Künstlern als Vorlage.

Der im ausgehenden 14. Jahrhundert am Hofe der Visconti entstandene Codex, ein sogenanntes Musterbuch, geschaffen vom Baumeister des Mailänder Doms – Giovannino de Grassi - , beinhaltet insgesamt 77 Zeichnungen und 24 Buchstaben des Alphabets. Er war ein echter Universalkünstler: neben seiner Tätigkeit als Zeichner und Bildhauer war er auch Dombaumeister des prachtvollen Mailänder Domes.

Das Neue Testament

Illustration zur Bibel – Zeugnis kultureller Vielfalt

Entstanden: 13. Jahrhundert am Stauferhof Friedrich II

Umfang: 348 Seiten

Format: 15 x 20 cm

Minitaturen: Über 100 Miniaturen (teils mit Blattgold und Silber geschmückt)

Einband: Ganzlederband mit Blindprägung

Auflage: (600 Exemplare, davon 50 für den Heiligen Vater)

Belser-Verlag

Diese besonders wertvolle Handschrift ist vermutlich im 13. Jahrhundert unter dem Einfluss der aufblühenden Kultur des Stauferhofes Friedrich II entstanden. Der Codex enthält den Text des Neuen Testaments in der Übersetzung des Kirchenvaters Hieronymus. Der Codex ist in gotischen Minuskeln mit abwechselnd roten und blauen Kapitalbuchstaben geschrieben, die mit schlichten, eleganten Dekorationen aus geometrischen und pflanzlichen Elementen verziert sind. In den kostbaren Miniaturen, die mit Blattgold und zum Teil mit bronziertem Silbergold geschmückt sind, verschmelzen verschiedene Bildtraditionen und kulturelle Einflüsse jener Zeit: sowohl die byzantinische Stilelemente sind spürbar – ein unvergleichbares Zeugnis kultureller Wechselwirkung in Bildern voll feiner Eleganz und dekorativer Lebendigkeit.