Sonstige Handschriften

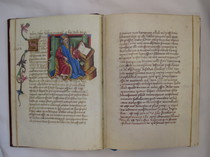

Das Schreibmeisterbuch des Hieronymus Tochtermann

Seiten: 60 Seiten

Format: 23,8 x 32 cm

32-seitiges illustriertes Begleitheft

Kunstbuch und Begleitheft im Schmuckschuber

Das Schreibmeisterbuch des Hieronymus Tochtermann

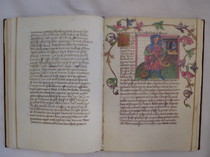

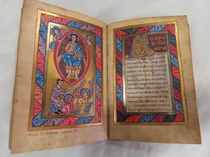

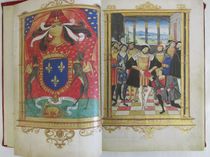

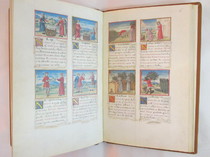

100 Bilder der Weisheit – Christine de Pizan

Entstanden:

15. Jahrhundert

Königliche Bibliothek in Den Haag,

Umfang: 192 Seiten

Format: 13,5 x 20 cm

Miniaturen: 98 Miniaturen mit zierlichem Bordürenschmuck versehen

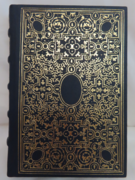

Einband: Braunes Leder mit Goldprägung

Inkl. Kommentarband

Limitiert auf 990 Exemplare

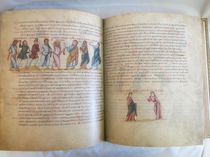

Christine de Pizan (1364 – 1430) war verheiratet und Mutter dreier Kinder. Doch der Tod des Vaters und des Ehemanns zerstörten die gesicherte Existenz der gerade erst Fünfundzwanzigjährigen. Eine Witwe hatte damals nur wenige Möglichkeiten: Sie konnte ins Kloster gehen oder auf eine neuerliche Heirat hoffen. Doch die selbstbewusste junge Frau wählte einen ganz anderen Weg: Sie entschied sich mit Schreiben ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Christine de Pizans profunde Bildung war die Grundlage für ihre vielfältige, schon früh auch in den Kreisen des Hofes anerkannte schriftstellerische Tätigkeit.

Sie widmete und überreichte Ihre Werke den höchsten Fürsten ihrer Umgebung, König Karl VI. und König Isabeau de Baviére, Ludwig von Orléans oder den Herzögen Jean de Berry und Philipp von Burgund.

Zu ihren Lebzeiten erfreute sich der Othea-Brief aus dem Jahr 1400, mit seinen hundert Bildern der Weisheit besonderer Beliebtheit.

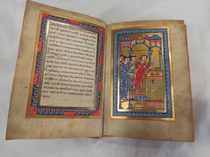

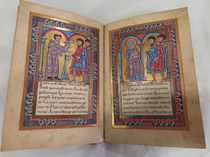

Die 98 Miniaturen geben die Lebensweisheiten der Christine de Pizan in lebhaften Farben, reichem Goldschmuck und zartem Silber wieder.

100 Bilder der Weisheit

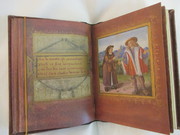

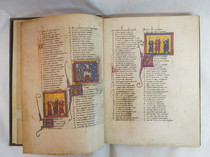

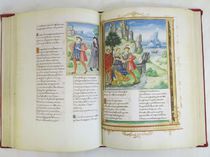

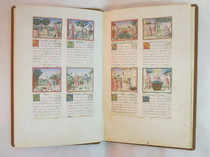

Der Pariser Alexanderroman

Entstanden: ca. 1420/25, Paris

British Library, London

Umfang: 194 Seiten

Format: ca. 28,4 x 19,5 cm

Miniaturen: 86 Miniaturen, mehr als 100 mehrzeilige goldene Initialen

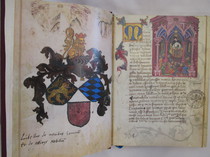

Einband: Brauner Ledereinband mit drei feinen goldgeprägten Rahmenlinien sowie dem Wappen des

letzten Besitzers, König Georg II, auf dem Vorderdeckel.

Auflage: 680 handnummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

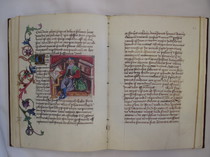

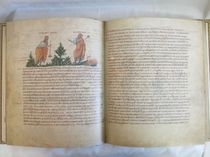

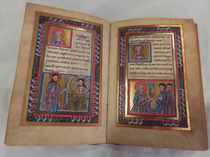

Der Pariser Alexanderroman gilt zweifelsohne als eine der prachtvollsten Alexander-Handschriften des ganzen Mittelalters. Die 86 Miniaturen sind fast auf jedem Blatt der Handschrift zu finden. Sie erzählen in ihrer Schönheit der gotischen Bildersprache von der mythischen Abkunft Alexanders, dem Unterricht bei Aristoteles. Die Schlachten gegen den Perserkönig Darius sind in den Miniaturen wiedergegeben sowie Bilder Alexanders Zug bis nach Indien. Der Alexanderroman ist in Altfranzösisch verfasst.

Der Pariser Alexanderroman

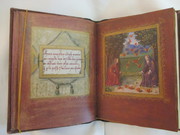

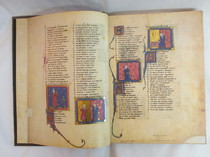

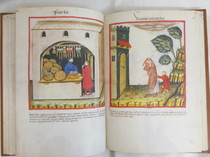

Schachbuch des Jacobus de Cessolis

Entstanden: 1458 in Amberg/Bayern

Bibliotheca Apostolica Vaticana, Rom

Umfang: 138 Seiten

Format: 14,7 x 20,3 cm

Miniaturen: 15 Miniaturen sowie 29 Initialen

Einband: Rotbrauner Leineneinband

Auflage: 2980 nummerierte Exemplare, davon 600 für den deutschsprachigen Raum

Inkl. Kommentarband

Das Schachbuch des Jacobus de Cessolis ist vermutlich um das Jahr 1330 entstanden. Die Stadt wird mit einem Schachbuch gleichgesetzt, das sich in 64 Felder aufteilt. Den Adel repräsentieren die Schachfiguren König, Königin, Läufer und Türme, die Bürger dagegen die Bauern. Die Beziehungen zwischen den Adligen und den Bürgern sind ebenso vielfältig wie die zwischen den Figuren auf dem Schachbrett. Jede Schachfigur wird anschaulich beschrieben und ihre sittliche Bedeutung durch beispielhafte Geschichten und Denksprüche illustriert. Alles in allem ein wahres Musterbuch von menschlichen Tugenden und Lastern.

Schachbuch des Jacobus de Cessolis

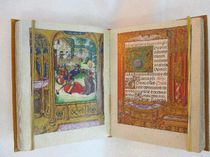

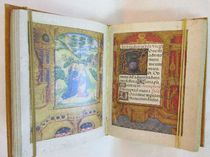

Offizium der Madonna

Entstanden: 15. Jahrhundert in Flandern

Biblioteca Apostolica Vaticana

Format: 7,8 x 10,5 cm

Umfang: 474 Seiten

Miniaturen: 34 ganzseitige Miniaturen, 14 Schmuckinitialen und über 1200 Farbinitialen. Ziselierter Goldschnitt

Einband: Ganzledereinband (hellbraunes Schafleder) mit zeitgenössischem, blindgeprägtem Dekor.

Auflage:2900 Exemplare, davon 1000 für die deutschsprachigen Länder.

Inkl. Kommentarband

Am Beginn dieses kostbaren Stundenbuches steht ein Kalendarium mit originellen Darstellungen der zwölf Tierkreiszeichen. Vier Evangelistenbilder und weitere 15 ganzseitige Miniaturen sind eindrucksvolle Beispiele einer hochentwickelten Feinmalerei. Eine besondere Spezialität flämischer Buchmaler war der Randdekor mit Blumen und Tieren. Diese Handschrift zeigt nun eine weitere Seite der flämischen Buchmalerei: Bordüren mit phantasievoll kombinierten Architekturmotiven in perspektivischer Ansicht rahmen sämtliche Miniaturen. So entsteht um das Bildfeld für den Betrachter scheinbar ein dreidimensionaler Raum.

Offizium der Madonna

Pacino di Bonaguidas Buch der Bilder

Szenen aus dem Leben Christi

Entstanden: 1320/30, Florenz

The Morgan Library, New York

Format: 30,9 x 22,5 cm

Umfang: 38 Seiten

Miniaturen: 38 ganzseitige Miniaturen ohne Text, davon 32 mit

Szenen aus dem Leben Christi, 2 alttestamentarischen Szenen und 4 Miniaturen mit Szenen aus dem Leben des hl. Gherardo de Villamagna, Goldpartien in 23,5 Karat Echtgold

Einband: Zeitgenössischer Einband in Kassette

Auflage: 900 Exemplare nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Antiquarisches Exemplar

Die Kunst des italienischen Trecento - vor allem der überragende Giotto - trug entscheidend zur Entwicklung der abendländischen Kunst bei. In dieser wichtigen Phase entstand das Bilderbuch ganz ohne Text, das Szenen aus dem Leben Christi darstellt, in höchster Perfektion ausgeführt von Pacino di Bonaguida (um 1280-1340). Mit ihm wird zum allerersten Mal die zukunftsweisende räumliche Bildauffassung des Trecento in die Buchmalerei aufgenommen - ein Meilenstein der Kunstgeschichte.

Auf 19 Blättern entfaltet sich in insgesamt 38 ganzseitigen Miniaturen ein reicher Bilderbogen spätmittelalterlicher italienischer Kunst in Tempera und Blattgold. Das Trecento zeigt sich hier in kunstvoller Vollendung. Was Giotto in seinen Fresken in der Arenakapelle schuf, findet sich in gleicher Qualität, nur in kleinerem Maßstab, in dieser einzigartigen Bilderhandschrift wieder. Insgesamt 32 Miniaturen zeigen die wichtigsten Szenen aus dem Leben Christi. Diesem Hauptteil beigefügt sind zwei Szenen aus dem Alten Testament und insgesamt vier Szenen aus dem Leben des hl. Gherardo di Villamagna. Damit spannt sich der Bogen vom Alten über das Neue Testament bis hin zur Geschichte von Florenz im 13. Jahrhundert.

Pacino war der erste, der die räumliche Bildauffassung Giottos in die Miniaturmalerei aufnahm - und er war der erste Buchmaler in Florenz, der uns namentlich bekannt ist. Eine seiner ganz speziellen Qualitäten war es, Szenen eigenständig zu entwickeln, ohne auf direkte Vorbilder Bezug zu nehmen. Seine Originalität verriet der Künstler nicht nur in diesem herausragenden Werk, sondern auch in anderen Meisterwerken, die seinen Hang zu ungewöhnlichen Lösungen für Wünsche der Auftraggeber beweisen, so etwa dem Lebensbaum in der Florentiner Akademie oder dem Chiarito-Tabernakel, der sich heute im J. Paul Getty Museum in Los Angeles befindet. Das phantastische Buch der Bilder des Pacino di Bonaguida ist zweifellos eines der wichtigsten Werke der Kunstgeschichte Europas an der Schwelle zur Renaissance. In den frühen Jahren des 14. Jahrhunderts, 150 Jahre bevor Leonardo da Vinci und Michelangelo auf dessen Straßen wandelten, war Florenz ein Nährboden für Kunst und Kreativität

Pacino di Bonaguidas Buch der Bilder

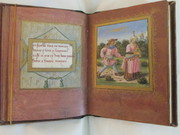

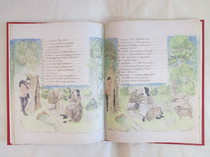

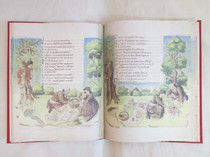

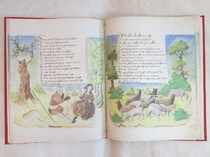

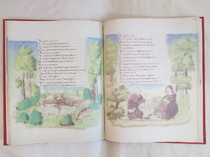

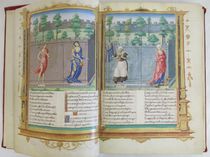

Pierre Salas „Le Petit Livre d‘ Amour

Entstanden: Zwischen 1500 und 1519

British Library

Umfang: 40 Seiten

Format: 13 x 10 cm

Miniaturen: 12 Miniaturen

Einband: Brauner Samt im Schuber

Auflage: 690 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Das „Le Petit Livre d“ Amour“ ist ein Geschenk des Lyoneser Dichters Pierre Sala an Marguerite Bullioud, die später seine Frau werden sollte. Dieses Bändchen ist eine Botschaft der Liebe – eine feinsinnige Auswahl von Miniaturen wird von Versen umrankt.

Während Sala noch um Marguerite warb, also vor der Eheschließung, schenkte er ihr das Büchlein. Das Werk beginnt mit einer Widmung, in der die Beziehung zwischen dem Autor und der Auserwählten beschrieben wird.

Der Hauptteil des Werkes setzt sich aus zwölf Ikonologen zusammen, die eine Einheit aus Bild und Text bilden. Fünf davon weisen einen Bezug zur Liebesthematik auf; die anderen beschäftigen sich mit moralischen Fragen, etwa Weisheit und Torheit, Lüge, Erfolg und Gunst

Pierre Salas „Le Petit Livre d‘ Amour

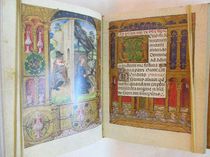

Beatty Rosarium

Entstanden: 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts, Flandern.

Chester Beatty Library (Dublin, Irland)

Umfang: 106 Seiten

Format: 12,4 x 8,4 cm

Miniaturen: 33 ganzseitige Miniaturen mit Goldschmuck

Einband: Ledereinband mit Goldprägung

Auflage: 1000 Exemplare

Inkl. Kommentarband

Ein Kleinod aus der Hand Simon Benings

Das Beatty Rosarium ist ein kleines Gebetbuch und entstand wahrscheinlich etwa um 1530. Es ist damit eines der letzten Meisterwerke in der tausendjährigen Kunst der Buchmalerei. Herausragend ist die seltene Tatsache, dass in diesem Gebetbuch ein Miniaturenzyklus erhalten ist, der ausschließlich von Simon Bening geschaffen wurde. Doch auch der Text, der eine Zusammenstellung verschiedener Gebete zu Gott und allen Heiligen sowie zur Jungfrau Maria zum Inhalt hat, verdient gebührende Beachtung.

Der Begriff „Rosarium“, der im klassischen Latein „Rosengarten“ bedeutet, bekam im Mittelalter die Bedeutung einer Sammlung von Texten, die wir heute Anthologie nennen würden. Im 14. Jh. hatte sich das Wort jedoch als Titel für Mariengebet-bücher eingebürgert, zweifellos, weil die Rose ein so beliebtes Symbol der Jungfrau Maria war.

Im christlichen Mittelalter hielt man es für wichtig, dass man während des Gebetes auf ein passendes Bild schauen und darüber meditieren sollte. Gerade das Beatty Rosarium scheint dafür besonders geschaffen gewesen zu sein, da die dem Text gegenüberliegenden ganzseitigen Miniaturen sich hervorragend für solche Andachtsübungen eigneten. Mit Ausnahme der ersten 16 Textseiten steht jeder Textseite eine Miniaturseite gegenüber, wodurch es dem Betenden ermöglicht wird, sich während des Lesens des Textes meditativ in das Bild zu versenken.

Eintragungen, die sich auf frühere Besitzer der Handschrift beziehen und Aufschluss über die Herkunft des Werkes geben; eine davon besagt, dass das Buch König Philipp II. von Spanien gehört hat.

Beatty Rosarium

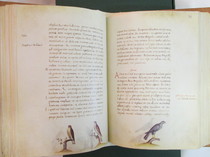

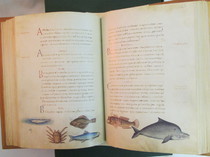

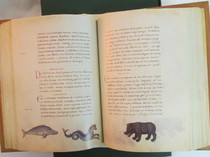

Tierbuch des Petrus Candidus

Entstehung: 15. Jahrhundert

Biblioteca Apostolica Vaticana

Umfang: 472 Seiten

Format: 19 x 26,5 cm

Miniaturen: 469 Tierabbildungen

Einband: Marmorierter Ziegenledereinband mit 4 Bünden

Auflage: 2400 nummerierte Exemplare, davon 600 für die deutschsprachigen Länder

Inkl. Kommentarband

Der besondere Reiz dieser Handschrift liegt in ihrer Entstehungsgeschichte begründet: der Text des 15. Jahrhunderts, geschrieben von dem italienischen Humanisten Pier Candido Decembrio, kontrastiert mit den Tierminiaturen des 16. Jahrhunderts von unbekannter Hand. Einzigartig sind die sorgfältig ausgestatteten Tempera-Bilder, die teilweise mit Goldauftrag verziert sind. Bild für Bild überrascht die Detailgenauigkeit, mit der Fell und Gefieder oder die Muskulatur der mythologischen Mischwesen Kentaur oder Sirene wiedergegeben sind. Der Codex ist nicht nur eine Fundgrube zoologischer Naturbetrachtungen. Er dokumentiert beispielhaft den Beginn der naturwissenschaftlichen Buchillustration an der Schwelle zur Neuzeit. Eine wahre Augenweide nicht nur für Tierliebhaber.

Tierbuch des Petrus Candidus

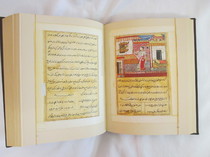

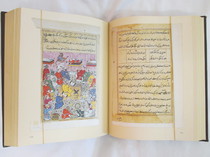

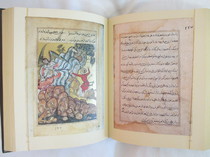

Tuti-Nama

Entstanden: 1560-1568, Mogulschule

The Cleveland Museum o Art

Umfang: 684 Seiten

Format: 20,4 x 14 cm

Miniaturen: 218 Miniaturen

Einband: Ledereinband, entsprechend orientalischen Vorbildern

Inkl. Kommentarband

Das Tuti-Nama wurde von einem Zeitgenossen der großen persischen Dichter Saadi und Hafis im 14 Jahrhundert nach einer indischen Vorlage zu einem Kunstwerk in persischer Sprache umgestaltet.

Das Papageienbuch verdankt seinen Titel jenem weisen Papagei, der in dieser Sammlung dei Rolle der Scheherezade, der Märchenerzählerin in Tausendundeiner Nacht, übernommen hat. Er hält Nacht für Nacht die schöne Frau des jungen Kaufmanns Said davon ab, den auf Reisen befindlichen Gatten zu betrügen. Durch seine interessanten Geschichten, die meist von Liebe und Ehebruch berichten, weiß er die Frau des jungen Kaufmanns zu fesseln.

Tuti-Nama

Rosario de Juana de la Loca

Der Rosenkranz Johannas der Wahnsinnigen

Entstanden:

1. Hälfte 16. Jahrhundert, Brügge

The Cambridge Fitzwilliam Museum & The Boston Public Library

Umfang: 40 Seiten

Format: 11 x 9 cm

Miniaturen: 16 ganzseitige Miniaturen, 14 Initialen (Gold / Silber)

Einband: Roter Samteinband mit zwei Schließbändchen und Wappen

Auflage: 999 nummerierte Exemplare

Johanna I. ,die Wahnsinnige', 1504-55 Königin von Kastilien und Aragon, Tochter Ferdinands II. und Isabellas der Katholischen, geistig verwirrt, doch als Erbin der Kronen anerkannt, vom eigenen Vater für regierungsunfähig erklärt und 1509 von Staatsaufgaben entbunden. Er gab das Werk zu Beginn des 16. Jahrhunderts bei Simon Bening in Auftrag.

Diese Handschrift besteht aus den fünfzehn Gebeten, die den fünfzehn Geheimnissen der Jungfrau entsprechen. Begleitet werden diese ungewöhnlicher weise auf Spanisch geschriebenen Gebete von den jeweils dazugehörigen Miniaturen.

Der Wunsch der Sammler, dieses Meisterwerk zu besitzen, ist der Grund dafür, dass einige seiner Blätter vom Kodex getrennt wurden, so dass sich heute Teile in den USA und Teile in Europa befinden.

Stromayr, Caspar: PRACTICA COPIOSA

Entstanden: 1559

Stadtbibliothek Lindau

Umfang: Über 500 Seiten

Format: 19 c 30 cm

Minaturen: 164 meist ganzseitigen, kolorierten Zeichnungen in sechsfarbigem Offsetdruck

Einband: Ganzledereinband

Auflage: 895 nummerierte Exemplare:

Nahezu 4 Jahrhunderte dauerte der Dornröschenschlaf der Handschrift Caspar Stromayrs, bis der damals bekannte Mediziner, Geheimrat Sudhoff, von dem früheren Stadtbibliothekar Dr. Wolfart, der unter Benutzung gerade diese Handschrift einen Vortrag über die Wundärzte und Barbiere früherer Zeiten gehalten hatte, auf diese Schrift aufmerksam gemacht wurde. Sudhoff wiederum betraute den Rostocker Chirurgen Dr. von Brunn damit, den Wert dieser Handschrift für die Geschichte der Chirurgie festzustellen und zu publizieren.

Wer war Caspar Stromayr?

Zurzeit dieses Mannes, um die Mitte des 16. Jahrhunderts, gab es neben den wissenschaftlich vorgebildeten Ärzten die handwerksmäßig ausgebildeten und in Zünften organisierten Wundärzte oder Chirurgie, deren Haupttätigkeit sich im allgemeinen auf die Wandbehandlung beschränkte.

Zu ihnen gesellten sich die Barbiere, die oftmals die Wundärzte gegen sich aufbrachten, indem sie diesen „in’s Handwerk pfuschten“.

Beide Gruppen jedoch hatten wegen des ungewissen Ausgangs die Behandlung von Bruch- und Steinleiden sowie der Augenkrankheiten gemieden. Hier trat dann der Schnitt- und Augenarzt auf – wie Stromayr in Lindau.

Diese Gruppe von Ärzten sah sich starkem Misstrauen von Seiten der Zünfte ausgesetzt, die keinen Unterschied machten zwischen tüchtigen Schnittärzten und Scharlatanen. Sogar Berufsverbot wurde gefordert. Die Stadt Lindau halt sich zu der Zeit mit der Erteilung der Konzession „auf Zeit“. Trotz des hohen Ansehens und seiner wissenschaftlichen Bedeutung, die Stromayr bereits zu seinen Lebzeiten genoss, wurde auch bei Ihm keine Ausnahme gemacht.

Das Reimser Missale

Entstanden: 1285- 1297, Reims

Umfang: 672 Seiten

Format: 16,2 x 23,3 cm

Miniaturen: 20 ganzseitig vergoldete Miniaturen, 57 kleinere Miniaturen

Einband: Samteinband

Inkl. Kommentarband

Auflage: 995 limitierte Exemplare

Unter den Handschriften der Sammlung Peter Dubrowskys, die heute zu den bedeutendsten Schätzen der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg zählen, befindet sich auch ein reich geschmücktes

Missale aus dem späten 13. Jahrhundert. Neben zahlreichen herrlich ausgestalteten Initialen, die der Gliederung des Messbuches dienen, beeindruckt eine ungewöhnliche Folge ganzseitiger Miniaturen.

Diese auf hohem künstlerischen Niveau ausgeführten Illustrationen sind eine faszinierende bildliche Umsetzung zweier Texte, die im Missale selbst nicht erhalten sind: Jean de Joinvilles

Glaubensbekenntnis und Bonaventuras Lebensbaum.

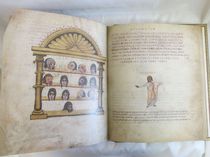

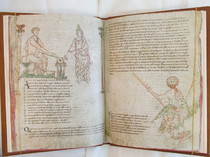

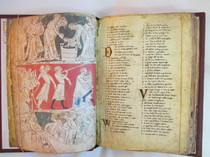

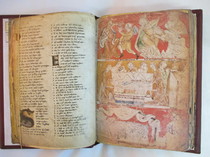

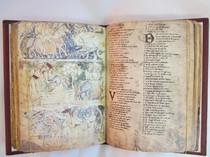

Terenz - alle Komödien

Vaticanus Latinus 3868

Entstanden: um 825

Umfang: 474 Seiten

Format: 33,7 × 24,0 cm

Miniaturen: zahlreiche kleine Miniaturen und 1 ganzseitige Miniatur

Auflage: 999 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Terenz, der klassische Komödiendichter

Alle Komödien des Terenz, des einflussreichen und am meisten gelesenen römischen Komödiendichters, in einer einzigartigen Handschrift aus der Vatikanischen Bibliothek.

Die älteste erhaltene, bebilderte Handschrift des Terenz, entstanden um 825 auf später deutschem Gebiet, enthält alle 6 Komödien des großen Dichters.

Die Texte sind durch rund 150 Illustrationen mit packenden Theaterszenen belebt, in denen maskierte Schauspieler in antikem Gewand auftreten, eindrucksvoll gestikulieren und dem Leser die Handlung der Stücke in einem schier unerschöpflichen Bilderreigen präsentieren – ein Muss für jeden Theaterliebhaber!

Herausragendes Zeugnis der karolingischen Renaissance, geschaffen am Hof Kaiser Ludwigs des Frommen – annähernd jede Doppelseite ist bebildert!

Die Zimelie der Vatikanischen Bibliothek ist das wichtigste und in Buchform älteste Zeugnis des antiken Theaters – nun in einer einzigartigen Faksimile-Edition erlebbar.

Ildefoso Da Toledo

Umfang / Format: 224 Seiten / 23,0 cm x 15,8 cm

Entstanden: In Frankreich zwischen 1090 und 1110

Miniaturen: 9 Ganzseitige, 16 Halbseitige, 10 Portraits der Propheten,

9 große Initialen, 28 kleine Initialen,

Jede Textseite in Gold und Silbernen Rahmen versehen.

Einband: Leder mit Goldprägung

Inkl. Deutschem Kommentarband

Limitiert auf 500 Exemplare

Der Parma Ildefonsus ist zwischen 1090 und 1110 in der französischen Abtei Cluny entstanden. Das Prachtvolle gestaltete Werk zum Lobpreis der heiligen Muttergottes, ist die einzig erhalten gebliebene Kopie des ``De Virginitate Sanctae Mariae´´ des Heiligen Ildefons (607-667), Bischof von Toledo.

Es enthält beeindruckende Illustrationen die zu den prächtigsten Bildnissen der Buchkunst gehören.

Jede Seite des Werkes ist reich mit Gold, Silber und Purpur ausgestattet.

Les Amours de Réné d´Anjou

Umfang: 74 Seiten

Format: 27 x 21 cm,

Miniaturen: 74 Miniaturen,

Einband: Roter Ledereinband mit Schmuckkassette

Auflage: 995 Exemplare

Inkl. Kommentarband

Der deutsche Reichsfürst René I. d’Anjou oder Renatus von Anjou (* 16. Januar 1409 im Schloss von Angers), auch genannt René von Sizilien, René von Neapel und René der Gute war unter anderem Graf von Guise, Herzog von Bar und Markgraf von Pont-à-Mousson, Herzog von Lothringen, Herzog von Anjou, Graf von Provence, König von Neapel .

René von Anjou war auf dem Gebiet der Kunst und Literatur wohl der mit Abstand begabteste Herrscher Frankreichs im Mittelalter. In der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte sind seine hochwertigen Manuskripte ein wichtiger Bestandteil. In allen Künsten seiner Zeit wie im Kunsthandwerk, vor allem als Maler im Anschluss an die flämische Schule von Barthélemy van Eyck, war er selbst tätig und wusste die schaffenden Kräfte um sich zu sammeln und anzuregen.

Seine Gemälde und vor allem seine hochwertigen Manuskripte sind ein wichtiger Bestandteil der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte.

Das Reimser Missale in Sankt Petersburg

Entstanden: 1285- 1297, Reims

Umfang: 672 Seiten

Format: 16,2 x 23,3 cm

Miniaturen: 20 ganzseitig vergoldete Miniaturen, 57 kleinere Miniaturen

Einband: Samteinband

Inkl. Kommentarband

Auflage: 995 limitierte Exemplare

Unter den Handschriften der Sammlung Peter Dubrowskys, die heute zu den bedeutendsten Schätzen der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg zählen, befindet sich auch ein reich geschmücktes

Missale aus dem späten 13. Jahrhundert. Neben zahlreichen herrlich ausgestalteten Initialen, die der Gliederung des Messbuches dienen, beeindruckt eine ungewöhnliche Folge ganzseitiger Miniaturen.

Diese auf hohem künstlerischen Niveau ausgeführten Illustrationen sind eine faszinierende bildliche Umsetzung zweier Texte, die im Missale selbst nicht erhalten sind: Jean de Joinvilles

Glaubensbekenntnis und Bonaventuras Lebensbaum

Der Rosenroman des Berthaud d’Achy

Entstanden: 13. Jahrhundert

Biblioteca Apostolica Vaticana

Umfang: 260 Seiten

Format: 24 x 32,5 cm

Miniaturen: 93 Miniaturen und zahlreiche schwungvolle Initialen

Einband: Ganzledereinband in braunmarmoriertem Ziegenleder mit Blindprägung auf Vorder- und Hinterdeckel, dekorative Schmuckkassette

Auflage: 600 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Der berühmte Rosenroman erzählt die Geschichte einer Liebe, in der die Geliebte eine Rose ist, die von aufmerksamen Wächtern eifersüchtig bewacht wird. Doch am Ende siegt der Liebende, der sich mit Amors und Venus Hilfe einen Weg zur geliebten Rose bahnt. Die Liebe im Rosenroman ist jedoch keineswegs ausnahmslos romantische Leidenschaft oder gar höfische Minne. Die Frauen werden hier gegeißelt, die Männer verspottet, der Klerus angezweifelt. Obszönes und Zweideutiges wird nicht ausgespart. Für die Künstler bot der Rosenroman eine ganz neue Herausforderung. Nicht einen frommen, altbekannten Text galt es zu illustrieren, sondern die Geschichte einer irdischen Liebe voller ironischer Anspielungen.

Mit 93 Miniaturen und unzähligen kostbaren Bildinitialen wird mit der Faksimilierung des Rosenromans von Berthaud d’Achy eine der frühesten und sehr gut erhaltenen Prachthandschriften des berühmten Gedichts verfügbar – nicht nur für Liebhaber mittelalterlicher Buchkunst ein Muss

Der Rosenroman für Francois I - Vorzugsausgabe

Entstanden: Um 1519, Nordfrankreich

New York, Morgan Library & Museum

Format: 27 x 19,5 cm

Umfang: 420 Seiten

Miniaturen: 107 Miniaturen

Einband: Roter Samteinband mit Beschlägen, originalgetreu randbeschnitten,

Faksimile und Kommentarband in einem Schuber

Auflage: Vorzugsausgabe: 50 nummerierte Exemplare (Normalausgabe: 430 nummerierte Exemplare)

Inkl. Kommentarband

In seiner Epoche war der

Rosenroman - ein allegorisches Epos zum Thema Liebe - eines der meistgelesenen Bücher profaner und volkssprachlicher Dichtung. Der Text gilt in seiner Art allgemein als eine einzigartige Schöpfung

der altfranzösischen Literatur und der allegorischen Dichtung überhaupt.

Es ist die letzte Rosenroman-Handschrift überhaupt. Der äußerst gute Erhaltungszustand erscheint aufgrund der sehr wechselvollen Geschichte des Buches erstaunlich, die erst ab dem 15.12.1815, als es

im englischen Auktionsbuchhandel auftauchte, genau nachvollzogen werden kann. Von einem unbekannten Auftraggeber bestellt, kam die Handschrift durch Schenkung in den Besitz von Francois I., einem

kunstbegeisterten, humanistisch gebildeten, bibliophilen Mann, der von seinem Vater und Vorgänger auf dem Königsthrone Frankreichs eine großartige Bibliothek geerbt hatte. Zeit seines Lebens führte

er die 290 Bücher, unter denen die vorliegende Handschrift die Nummer 38 trägt, also sehr früh in sein Exlibris aufgenommen wurde, in großen Bücherkisten auf seinen Reisen von Schloss zu Schloss mit

sich.

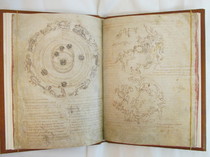

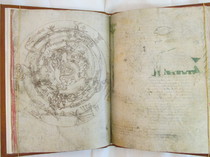

Sternbilder der Antike

Entstanden: Um 1000, Fleury (oder Limoges ?)

Aberystwyth, National Library of Wales, Ms. 735C

Umfang: 52 Seiten

Format: ca. 23,5 x 16,5 cm

Miniaturen: 23 zart kolorierte Federzeichnungen zu den einzelnen Sternbildern und 7 Himmelskarten (Hemi- und Planisphären, Planetenbahnen, Tierkreis)

Einband: dekorativer brauner Ledereinband mit reicher Blindprägung

Auflage: 680 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Antiquarisches Exemplar

Die Sternbilder der Antike sind ein Kompendium zur Astronomie und enthalten als Haupttext die lateinische Übertragung der Phainomena des griechischen Dichters Aratos von Soloi in der Fassung des Claudius Germanicus († 19 n.Chr.). In seinen „Erscheinungen“ lokalisiert Aratos die Position der Fixsterne im Kosmos, beschreibt die Sternbilder, Himmelskreise und die Milchstraße und unterscheidet Fix- und Wandelsterne. Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts war die Aratea die einzige Quelle für alle abendländischen Abhandlungen zu Sternbildern. Das hier in Abschnitten wiedergegebene Lehrgedicht wird durch spätantike Erläuterungen zu Sternsagen und Sternenkonstellationen ergänzt und mit einigen kurzen Texten angereichert.

Die Seiten in den Sternbildern der Antike sind einheitlich aufgebaut. Nach jeder Passage aus der Aratea des Germanicus und ihrer spätantiken Kommentierung folgt eine grün, orange-rot oder braun lavierte Federzeichnung des jeweiligen Sternbildes. Auffällig ist das häufige Auftreten von Rückenfiguren. Das lässt darauf schließen, dass man von Himmelsglobus-Darstellungen ausging. Erkennbar ist zudem das Bemühen des Buchmalers um eine erzählerische Gestaltung der Bilder, bei denen die Positionen der Sterne als Punktrosetten angegeben sind. So erhält zum Beispiel das Löwenfell, das sich der kämpfende Herkules zum Schutz um seinen Arm gebunden hat, eine Gesichtsmaske und wird auf diese Weise zum Partner des Helden.

Gottfried von Straßburg: Tristan und Isolde

Entstanden: Mitte 13. Jahrhundert

Bayerische Staatsbibliothek München

Umfang: 218 Seiten

Format: 24 x 16 cm

Miniaturen: 30 Seiten .

Einband: Brauner Ledereinband

Inkl. Kommentarband

Die Handschrift Tristan und Isolde zählt zu den bedeutendsten altdeutschen Codices.

Die im zweiten Viertel

des 13. Jahrhunderts entstandene Handschrift ist die älteste Überlieferungsquelle für Gottfrieds von Straßburg „Tristan und Isolt“. Ulrich von Türheim lebte noch, als seine Fortsetzung des von

Gottfried unvollendet hinterlassenen Werkes auf den letzten Blättern der Handschrift eingetragen wurde. Schließlich ist der die Handlung begleitende Bilderzyklus die umfangreichste Illustrationsfolge

zu Tristan und Isolt, die sich in einem mittelhochdeutschen Codex erhalten hat.

Leitender Gedanke bei der Herstellung dieser Handschrift war also der Wunsch, die Geschichte der beiden Liebenden in Word und Bild vollständig zu besitzen.

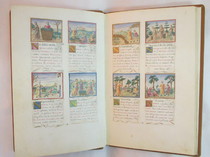

Das Tacuinum Sanitatis

Entstanden: um 1490, Venedig

Wien, Österreichische

Nationalbibliothek

Umfang: 82 Seiten

Format: 17,5 x 26,5 cm

Miniaturen: pro Seite 4 Miniaturen, insgesamt 294 Miniaturen

Einband: Leder

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Der Codex Vindobonensis 2396 ist dem Buchtyp der sogenannten Tacuinum Sanitatis-Handschriften zugeordnet. Die Tradition, solche Gesundheitsbücher in tabellarischer Übersicht anzulegen, geht auf das arabische Werk Taqwin As-Sihha des Arztes Ibn Bôtlan zurück, der in der Mitte des 11. Jh.s in Bagdad lebte. Wohl am Hofe König Manfreds von Sizilien (1258–1266) wurde von der arabischen Originalfassung eine lateinische Übersetzung hergestellt. Diese Tabellen waren ursprünglich nicht illuminiert, verschmolzen aber mit den reinen Bilderhandschriften, den Herbarien antiker Tradition, zu dem vorliegenden neuen Buchtyp.

Das hier wiedergegebene Wiener Tacuinum Sanitatis ist die umfangreichste und geordnetste Rezeptsammlung für den „Hausgebrauch“ aller bisher bekannten bebilderten Tacuina Sanitatis. Alle 294 Einzelkapitel sind mit Bildern versehen.

Diese „Gesundheitstafeln in Tabellenform“ gehen wohl auf das Vorbild der arabischen astronomischen Tafeln zurück. Die ursprüngliche Tabellenform des Ibn Bôtlan war so angelegt, dass in der waagrechten Reihe jeweils „Name, Natur, besser ist …, Nutzen, Schaden, Verhütung des Schadens, Lebensalter, Gelehrtenzitate“ angeführt waren, in senkrechter Reihe die Angaben für meist sieben Drogen oder Verhaltensweisen, ein System, das den Vorteil hatte, eine gewünschte Angabe jeweils nur in einer Spalte suchen zu müssen.

Die Handschriften verfügten jedoch nur selten über Indizes zur raschen Auffindung der Pflanzen und anderer Begriffe. Auf antikem Wissensgut von Plato und Aristoteles aufbauend, schien sich die Materie aus vier Elementen aufzubauen, die mit den heutigen Aggregatzuständen der Physik verglichen werden können, wobei diesen vier Elementen unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben wurden:

Erde: trocken und kalt (fest)

Wasser: nass und kalt (flüssig)

Luft: nass und warm (gasförmig)

Feuer: trocken und heiß (plasmaartig)

Aus dieser 4-Elementenlehre wurde dann die „4-Säfte-Lehre“ abgeleitet, in der eine Krankheit als Störung der Körpersäfte angenommen wurde und in der es dann zur Aufgabe des Heilenden zählte, dieses „Gleichgewicht der Säfte“ und damit die Gesundheit wiederherzustellen. Von Hippokrates werden als derartige Körpersäfte genannt: Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle.

Dem heutigen Leser dieses oder anderer „Tacuina Sanitatis“ werden hier manche Mittel und Methoden zu einer gesunden Lebensführung begegnen, die auch heute noch angewendet und praktiziert werden und deren Ursprung bei den „alten Meystern“ der Heilkunst längst vergessen wurde. (Quelle ADEVA)

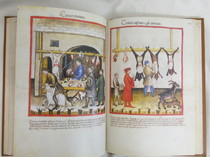

Das Tacuinum Sanitatis in Medicina

Ein medizinisches Hausbuch mit 206 Miniaturen

Entstanden: Ende des 14. Jahrhunderts, Oberitalien

Wien, Österreichische Nationalbibliothek

Umfang: 214 Seiten

Format: 33 x 23 cm

Miniaturen: 206 ganzseitige Miniaturen, 2 Wappen

Einband: Lederbezogener Holzdeckel mit Handprägung nach zeitgenössischen Vorlagen

Auflage: Mit der Ausgabe 1986 wurde die auf 700 Exemplare streng limitierte Auflage erreicht (Quelle Adeva)

Inkl. Kommentarband

Eine der schönsten und am reichsten ausgestatteten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek ist das Tacuinum sanitatis in medicina, „Tabellarische Übersicht der Medizin“. Dieses aufwendig bebilderte heilkundliche Handbuch war vor allem für den Laien gedacht, genauer für die Dame des Hochadels oder der reichen Patrizierfamilie, die sich ein so kostspieliges „Nachschlagewerk“ für die Haushaltsführung, das Gesundheitswesen und die Krankenpflege leisten und es auch lesen konnte.

Der Buchtyp geht auf eine arabische Quelle zurück, die vom Arzt Ibn Botlan verfasst wurde und den Titel Taqwim es-sihha hatte. Die arabische Heilkunst hatte im Mittelalter entscheidenden Einfluss auf die abendländische und besaß einen hervorragenden Ruf. Die lateinische Übersetzung, die den Codex den Gebildeten des abendländischen Mittelalters erst zugänglich machte, fand eine weite Verbreitung, wovon noch heute mehrere erhaltene Handschriften zeugen.

Während das berühmte Werk zunächst nur aus synoptischen Tabellen ohne Illustrationen bestand, wurde es ab dem 14. Jh. reich mit Bildern ausgestattet und der Text als Bildunterschriften zusammengefasst. Eine der ältesten und sicherlich auch schönsten Handschriften dieser Art ist das hier vorgestellte Tacuinum, welches auf 206 ganzseitigen, farbenprächtigen Miniaturen all das abbildet, was im 11. Jh., zur Zeit der Entstehung der schriftlichen Vorlage, mit der Gesundheit des Menschen und seinem Wohlbefinden im Zusammenhang stand.