Sonstige Handschriften

Der Dioskurides Neapolitanus

Entstanden: Anfang des 7. Jahrhunderts

Neapel, Bibliotèca Nazionale

Umfang: 344 Seiten

Format: 29,5 x 25 cm

Einband: Leder (Es handelt sich um eine Kopie des Originaleinbandes)

Inkl. Kommentarband

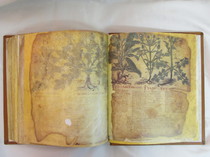

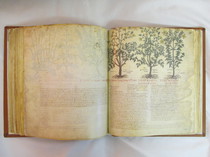

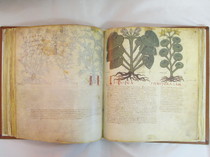

Der Codex Neapolitanus ist einer der ältesten Überlieferungsträger des bedeutendsten pharmakologischen Werkes der Antike, der Materia medica des griechischen Arztes Dioskurides Pedanios aus dem 1. Jahrhunderts nach Chr. Die hervorragende Stellung dieser Handschrift ist nicht zuletzt auf die zahlreichen Pflanzenbilder zurückzuführen, die die genauen botanischen Beschreibungen detailgetreu veranschaulichen.

Von der großen Bedeutung des Dioskurides als grundlegende Autorität auf seinem Gebiet zeugt die jahrhundertelange Benützung seines Werkes. Im 6. Jh. wurde es ins Lateinische übersetzt, und seit dem 9. Jh. gab es Übersetzungen und Bearbeitungen auch in arabischer, syrischer und hebräischer Sprache. So blieb die Materia medica bis in die Neuzeit d a s pharmakologische Standardwerk, welches nicht nur von Ärzten und Botanikern, sondern auch von an der Pflanzenkunde interessierten Laien gern gelesen wurde.

Der neapolitanische Codex entstand zu Beginn des 7. Jh.s , wobei es allerdings nach dem bisherigen Stand der Forschung ungewiss ist, ob in Byzanz oder Italien. G. Cavallo ist der Ansicht, dass die Miniaturen der Handschrift jedenfalls ein Produkt des griechischen Kulturschaffens in Italien sind. Diese insgesamt 403 Miniaturen mit Darstellungen von Pflanzen vermitteln uns als einzigartige Zeugen die hohe Virtuosität der Buchmalerei jener Zeit.

Der Dioskurides Neapolitanus

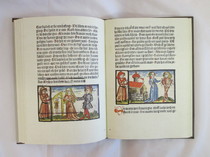

Aesopus: Vita et Fabulare -Ulm 1476

Umfang: 550 Seiten

Format: 30,5 x 22,5 cm

Über 190 Holzschnitte

Handgebunden in Leder mit Bünden, im Schmuck-Schuber

Nach dem Original der Otto Schäfer-Bibliothek in Schweinfurt

Inkl. Kommentarband

Auflage: 800 nummerierte Exemplare

Verlag: Edition Libri Illustri

Der sogenannte "Ulmer Aesop" gilt wegen seiner zauberhaften Holzschnitte als eines der schönsten deutschen Bücher aller Zeiten. Die Drucker in der Frühzeit hatten hier manche Probleme, die man in der Ausgabe sehr gut erkennen kann; So ist ein Holzschnitt verwischt oder es wurden Initialen vergessen. Interessant sind auch viele handschriftliche Ergänzungen. Durch einen aufwändigen Lagenschnitt entsteht der Eindruck, ein echtes altes Buch in den Händen zu halten. Die Faksimilierung erfolgte Seite für Seite mit höchstem technischem Aufwand. So wurden auch vom Bücherwurm verursachte Schäden sichtbar gemacht.

Aesopus: Vita et Fabulare -Ulm 1476

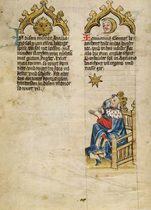

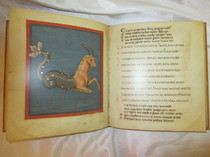

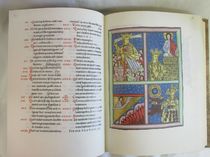

Astronomisch-astrologischer Codex König Wenzels IV

Faszination Himmelskunde in künstlerischer Perfektion

Entstanden: Um 1400 in Prag

Bayerische Staatsbibliothek, München

Umfang: 106 Seiten

Miniaturen: 55 großformatige Miniaturen, 7 astrologische Diagramme und 146 Farbinitialen, teils auf Goldgrund und historisierte Initialen

Einband: Weißer Ledereinband mit Blindprägung und 8 Eckbeschlägen aus Messing in Schmuckkassette

Auflage: 999 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Belser Verlag, Stuttgart, 2018

Der Codex wurde kurz nach 1400 in den Wenzelswerkstätten in Prag von Wenzels Hofastronomen Terzysko für den ganz persönlichen Gebrauch König Wenzels IV, den König des Heiligen Römischen Reichs und böhmischen König, zusammengestellt. Der überreich illuminierte Codex enthält lateinische Übersetzungen arabischer und jüdischer Texte. In den Miniaturen finden sich Bademägde oder ein mit König Wenzel eng verknüpftes Motiv in der Wenzelsbibel wieder. Die Miniaturen sind mit reichlich Blatt- und Pinselgold ausgestattet. Der Codex gibt astronomisch-astrologisches Wissen, mit Sternauslegungen und –deutungen der berühmtesten Astronomen und Astrologen der Antike und des Mittelalters wieder.

Astronomisch-astrologischer Codex König Wenzels IV

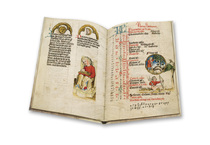

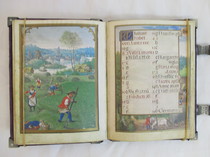

Astro-medizinischer Kalender

Handschrift: Strasbourg, Bibliothèque nationale et universitaire, Ms. 7141

Entstanden: Um 1460, Oberrhein (Freiburg, Colmar)

Umfang: 24 Seiten

Format: 20,6 x 15,5 cm

Miniaturen: 12 golden umrahmte Monatsmedaillons, 12 Tierkreiszeichen und elf Gelehrtenbilder mit 22 goldenen Zierbögen. Reiche Bildausstattung mit Gold und leuchtender

Deckfarbenmalerei

Einband: Pergamenteinband mit feiner Goldprägung

Kommentarband zur Edition von Christoph Mackert mit einem Beitrag von Lieselotte Saurma-Jeltsch. Alle Texte sind transkribiert und ins Neuhochdeutsche übertragen

Auflage: 680 nummerierte Exemplare

Holen Sie sich mit dem Astro-medizinischen Kalender das Alltagsleben des Mittelalters direkt in ihr Wohnzimmer! Gesundheits- und Ernährungstipps, Wetterprognosen und Monatsregeln: Ein kostbar ausgestatteter, immerwährender Kalender aus der Zeit um 1460 lässt Monat für Monat tief in die mittelalterliche Vorstellungswelt blicken. Er vereint dabei auf 24 Seiten verschiedenste Komponenten und ist gleichzeitig Kalender, medizinischer Ratgeber, astrologischer Leitfaden und prognostiziert das Wetter. Farbenfroher Buchschmuck und schwungvolle Figuren voller Lebendigkeit illustrieren jeden Monat. Auch heute noch ist ein solcher Ratgeber in jedem Haushalt ein ganz besonderes Schatzkästlein!

Wie stehen die Sterne in diesem Monat? Was bedeuten Wetterphänomene? Was muss im Hinblick auf Gesundheit und Ernährung beachtet werden? Auf solche Fragen des mittelalterlichen Menschen weiß der Kalender Antworten. So soll beispielsweise im Mai jeden Morgen Ziegenmilch getrunken werden, und es werden frische Kräuter empfohlen. Im Oktober ist für dreizehn Tage prognostiziert, welche Ereignisse nach dem Donner eintreten. Monat für Monat stehen sich Kalenderblatt und die jeweiligen Ratschläge zur Gesundheit, Wetterprognosen und Erläuterungen zu den Sternzeichen gegenüber. Mit seinen Erklärungen in der Volkssprache bietet der Astro-medizinische Kalender komplexes Gelehrtenwissen für den Alltagsgebrauch.

Gesundheit und Charakter der Menschen werden nach mittelalterlicher Vorstellung von kosmischen Kräften bestimmt. Gemäß antiker Tradition besteht alles aus den vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft. Diesen sind vier Primärqualitäten zugeordnet (trocken, feucht, heiß und kalt), die wiederum mit den vier Körpersäften und den vier Temperamenten (Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleriker, Melancholiker) verbunden sind. Je nach Jahreszeit, Mondstand, Tierkreiszeichen, Monat, Tag oder Stunde galten andere Einflüsse auf die Säftemischung des mittelalterlichen Menschen, die es auszugleichen galt – sich über den Kosmos zu informieren, war daher essentiell, um Krankheiten zu behandeln oder vorzubeugen. (Quelle QUATERNIO)

Astro-medizinischer Kalender

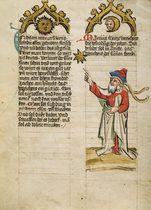

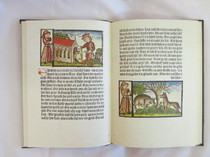

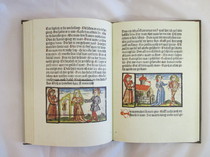

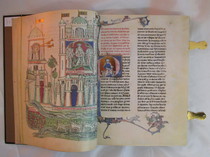

Ulrich Boner: Der Edelstein

Das erste durchgehend farbig illustrierte Buch in deutscher Sprache

Entstanden: 1461

Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel, Deutschland)

Umfang: 176 Seiten

Format: 29 x 20 cm

Miniaturen: 101 kolorierte Holzschnitte

Einband: Dunkler Ledereinband

Auflage: 850 Exemplare

Inkl. Kommentarband

Müller und Schindler Verlag

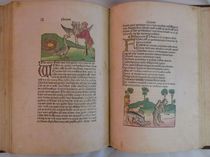

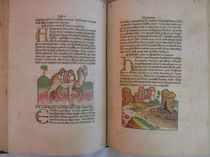

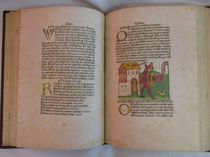

Die erstaunlich reich illustrierte, farbige Inkunabel enthält die Fabelsammlung des Berner Dominikaners Ulrich Bonner. Das Werk, das als Frühdruck 1461 von Albrecht Pfister herausgegeben, nur in diesem einem Exemplar erhalten ist, erschloss mit seinem weltlichen Inhalt und der prachtvollen Ausgestaltung erstmals neue bürgerliche Lesekreise.

Auf 176 Seiten werden 86 Tier- und Pflanzenfabeln mit 101 leuchtend kolorierten Holzschnitten illustriert in einer für den Wiegendruck erstaunlichen Vielfalt.

Der Text ist in der Gutenberg-Schrift der 36-zeiligen Bibel gesetzt, die bis dahin nur für lateinische geistliche Werke verwendet wurde. Der Edelstein ist für die Entwicklung der Buchkunst von eminenter Bedeutung.

Ulrich Boner: Der Edelstein

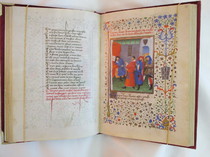

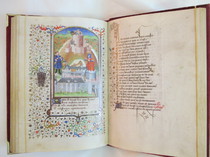

Das Buch vom erfüllten Leben

Entstanden: Um 1342

Free Library in Philadelphia

Format: 20,7 x 14,4 cm

Umfang: 146 Seiten

Miniaturen: 44 ganzseitige Miniaturen, 74 Goldinitialen und reicher Bordürenschmuck

Einband: Einband mit rotem Samt bezogen, 4 Zierbeschläge, Goldschnitt

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

In dieser Faksimileausgabe wird das Leben im Mittelalterlichen Alltag anhand von Miniaturen

in allen Details wiedergegeben.

Der Betrachter erhält unter anderem einen Einblick in die Wohnstuben und Schlafgemächer der mittelalterlichen Menschen. Jacques Bruyant, ein Geistlicher aus Paris, hat die Verserzählung um 1342 unter

dem Titel »Le Livre du Chastel de Labour« (»Buch von der Burg der Arbeit, der Armut und des Reichtums «) verfasst. Der Auftraggeber des „Buches vom erfülltem Leben“ soll die einflussreiche Familie

Beuville aus der Normandie gewesen sein. Ihr Wappen befindet sich auf vielen Seiten der Handschrift.

Das Buch vom erfüllten Leben

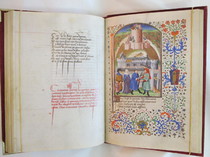

Das CROY-Gebetbuch: Das Buch der Drolerien

Samtausgabe

Entstanden: 16. Jahrhundert

Österreichische Nationalbibliothek Wien

Umfang: 366 Seiten

Format: 19,5 x 13,7 cm

Miniaturen: 58 farbenprächtige Miniaturen, über 200 Drolerien, zahlreiche Ziermotive wie Bordüren, Blumen, Insekten und Pflanzen.

Einband: Roter Samteinband

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Das Buch der Drolerien ist eines der repräsentativsten Werke der Gent-Brügger-Schule. Mindestens eine Miniatur schuf Gerard David, einer der bedeutendsten Brügger Tafelmaler. Weiterhin haben die begnadeten Maler Simon Bening und Gerad Horenbout bei der Ausstattung dieses Gebetbuches mitgewirkt.

Seine Berühmtheit erlangte das Gebetbuch durch seine Drolerien. Weitere künstlerische Besonderheiten wie z. B. die Bordüren und Rahmungen, die in gotischen Architekturen Statuetten und Szenen einschließen, zeichnen diese Handschrift aus.

Aufgrund einer Namenseintragung von Guillaume de Croy auf einer Seite bezeichnet man dieses Gebetbuch auch als das CROY-Gebetbuch

Croy Gebetbuch Samtausgabe

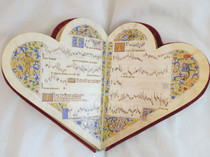

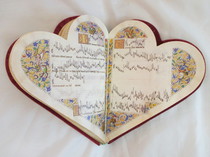

Chansonnier de Jean de Montchenu

Entstanden: Frankreich um 1475

Bibliothèque nationale de France

Umfang: 144 Seiten

Format: 22 x16 cm

Miniaturen: 2 ganzseitige Miniaturen, 127 Seiten mit Illustrationen von Pflanzen, Tieren und mythologischen Wesen, reiches Golddekor

Einband: Herzförmig in rotem Samt

Auflage:1380 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Wahrscheinlich um 1475 wurde diese Handschrift, eine Sammlung italienischer und französischer Liebeslieder (und eines spanischen), für Jean de Möndchen, Adeliger, Apostolischer Protonotar, Bischof von Agens (1477) und Visiers (1478-1497) geschaffen.

Ist das Buch geschlossen, hat es die Form eines Herzens. Wird es geöffnet, nimmt es die Gestalt eines Schmetterlings an, gebildet aus den Herzen zweier sich Liebenden, die in ihren Liedern Liebesbekundungen austauschen. Wie leicht vorstellbar, ist bereits die herzförmige Kontur der Handschrift eine Rarität. Einzigartig jedoch sind die bei ihrer Öffnung sichtbare Darstellung zweier verbundenen Herzen und das reichhaltige Dekor.

Die Lieder in französischer und italienischer Sprache, geschrieben für verschiedene Stimmen, sind das Werk einiger der besten mittelalterlichen Tondichter und Musiker. Guillaume Dufay und Johannes Ockeghem, die führenden Komponisten in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, zählen dazu. Guillaume Dufay (1397-1474), vom Papst ernannter Kanoniker in Cambrai und Mons, schuf gleicherweise geistliche und weltlich-höfische Musik, Messen und Motetten sowie französische Chansons. Johannes Ockeghem (1410-1497), flämischer Komponist und Kleriker, Sanger am Hof des französischen Königs Karl VII., Schatzmeister der Kirche St. Martin in Tours und Diplomat des Papstes, war einer der herausragendsten Bassisten seiner Zeit.

Im Codex stehen sich zwei ganzseitige Miniaturen gegenüber. In der ersten schließt Liebesgott Cupido mit seinen Pfeilen auf eine junge Dame, während die Schicksalsgöttin Fortuna das Lebensrad dreht. In der zweiten nähern sich die Verliebten einander. Pentagramme, Musik und Liebesgedichte sind umgeben mit Illustrationen von Tieren, Vögeln, Hunden und Katzen sowie aller Arten von Blumen und Pflanzen, erhöht durch die reiche Verwendung von Gold. Zu Harmonie und Eleganz des Codex trägt auch der Einband aus blutrotem Samt bei, der dieses „Buch des Herzens“ umschließt.

Chansonnier de Jean de Montchenu

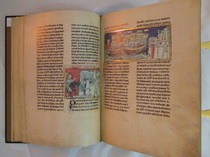

Die Chronik des Kreuzfahrer-Königreiches Jerusalem

Entstanden: Um 1455

Österreichische Nationalbibliothek

Umfang: 36 Seiten

Format: 52 x 29 cm

Miniaturen: 11 große, 47 kleine Miniaturen und 98 Medaillons und Initialen

Inkl. Kommentarband

Idion Verlag

Die um 1455 entstandene Handschrift aus der Werkstatt des David Aubert im Auftrag des Herzogs von Burgund, erzählt den ersten Kreuzzug, die Eroberung Jerusalems und die Geschichte des Königreiches Jerusalem bis zu seinem Untergang.

Die Handschrift wurde in französischer Sprache verfasst. Außergewöhnlich ist die Anordnung der Schrift: Die Handschrift ist in vier Spalten quer zum Buchrücken angeordnet und über Seiten hinweg kolumnenweise zu lesen! Durchlaufende Farbbänder mit eingelassenen Medaillons liefern den größten Teil der Informationen und gelten als wichtige Dekorationsmotive. Bevor die Handschrift in die Österreichische Nationalbibliothek kam, war sie im Besitz von Kaiser Karls V.

Chronik der Kreuzfahrer

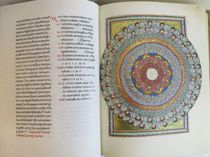

Das Große Buch der Liebe

Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud

Entstanden: Um 1320

Russische Nationalbibliothek , St. Petersburg

Umfang: 504 Seiten

Format: 35,0 x 24,5 cm

Miniaturen: 29 ganzseitige und 192 kleinere Miniaturen

Einband: Rosafarbiger Samteinband mit Beschlägen

Auflage: 995 nummerierte Exemplare

Matfre Ermengau Franziskanermönch aus Béziers. Sein berühmtestes Werk war ein okzitanisches Gedichtbuch mit etwa 34.500 Versen und ist in achtsilbigen Reimpaaren verfasst.

Das Breviari d'amor ist ein enzyklopädisches Werk von großer Länge und Vielfalt, dessen einziges Ziel die Versöhnung der Liebe zu Gott mit den erotischen Vergnügungen der Troubadour-Lyrik ist und das wie ein "Baum der Liebe" gegliedert ist.

Das Werk beginnt mit volkstümlicher Theologie, einem Abschnitt mit dem Titel "Das Studium Gottes und der Schöpfung". Von der Dreifaltigkeit geht es weiter zu den Engeln und Dämonen, dann zum Tierkreis und den Planeten. In einem Abschnitt mit dem Titel "Das Studium der Natur" ("Naturgesetz") werden die richtigen Formen der Anbetung, die Versuchungen, denen der Christ ausgesetzt ist, und die Sünden, die er vermeiden muss, erörtert.

Es werden Beispiele aus dem täglichen Leben angeführt. In "Die Liebe zu Gott" fasst er schließlich die christlichen Glaubensbekenntnisse, das Leben Christi und einige Hagiographien zusammen.

Matfre soll neben Ferrari da Ferrara der erste gewesen sein, der die Lieder der Troubadoure niedergeschrieben hat.

Das Große Buch der Liebe

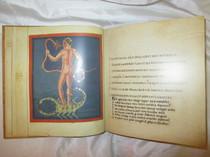

Aratea Vaticana

Umfang: 200 Seiten

Format: 23,2 x 15,1 cm

Erschienen: Zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts

Buchschmuck: 40 Diagramme und Miniaturen; 1 aufwändig gerahmte Incipit-Seite; 60 goldene Feldinitialien

Inkl. Kommentarband

Der Dichter Aratos von Soloi liefert mit seinem antiken Text des Phainomena, das Vorbild für das astronomische Lehrbuch, die Aratea Vaticana. Die Planeten, Himmelserscheinungen und Wetterzeichen, werden mit 40 großen goldgeschmückten Miniaturen erläutert und dargestellt.

Angefertigt wurde diese astronomische Handschrift für König Ferdinand I. von Nepal oder seinem Sohn Johannes. Sie ist ein perfektes Beispiel für ein literarisches und künstlerisches Zeugnis der Frührenaissance in Italien.

Kardinal Maffeo Baerberini, der später Papst Urban VIII. wurde, erteilte persönlich den Auftrag den einband mit Samt zu umhüllen und kostbar zu besticken.

DER BERLINER ALEXANDERROMAN - Die Geschichte Alexanders des Großen

Entstanden: 13. Jahrhundert, Frankreich

Kupferstichkabinett Preußischer Kulturbesitz Berlin

Umfang: 168 Seiten

Format: ca. 27,0 x 20,0 cm

Miniaturen: 100 Miniaturen

Einband: Vollrind-Ledereinband mit Blind- und Goldprägung und zwei vergoldeten Schließen, Goldschnitt. Inkl. Schmuckkassette mit goldgerahmten Deckelrelief.

Inkl. Kommentarband

Die L'Ystoire du bon roi Alexandre aus dem auslaufenden 13. Jahrhundert erzählt in leuchtenden Farben die Heldentaten und das Leben Alexander des Großen, das seit jeher die Menschen fasziniert. Der Berliner Alexanderroman wurde in Altfranzösisch verfasst.

Die Faksimilierung erfolgte von Müller & Schindler.

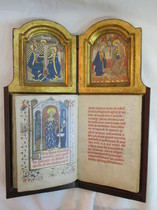

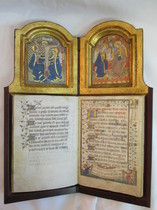

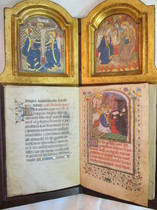

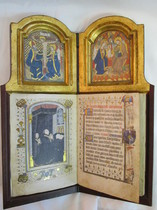

Das Buchaltärchen Philipps des Guten

Entstanden: 15. Jahrhundert

Österreichische Nationalbibliothek, Wien

Umfang: 44 Seiten

Format: 35,0 x 14,2 cm

Format des Buchblocks: ca. 18,5 x 13 cm

Miniaturen: 2 Miniaturen im Diptychonaufsatz sowie 4 Miniaturen und zahlreich vergoldete Initialen im Buchblock

Einband: Holzdeckel mit Scharnieren, bezogen mit braunem Kalbsleder und mit Blindstempeln verziert. Der Diptychonaufsatz wurde handvergoldet.

Auflage: 980 Exemplare

Inkl. Kommentarband

Zu den einzigartigen Denkmälern der Buchkunst zählt eines der außergewöhnlichsten Dokumente der Buchgeschichte aus dem einstigen Besitz Herzog Philipps des Guten von Burgund (1419-1467).

Die Besonderheit dieses Codex besteht in der Kombination eines Bilddiptychons und eines Buches in demselben Objekt. Auf zeitgenössischen Tafelbildern und Miniaturen wird Philipp als Betender vor einem aufgeschlagen.

Beim Öffnen des Buchaltärchens fällt der Blick des Betrachters zunächst auf die beiden Miniaturen des Diptychon-Aufsatzes, der sich aus der Verlängerung der beiden Buchdeckel ergibt. Im Vorderdeckel ist die Trinität zu sehen, im Hinterdeckel wird eine Marienkrönung dargestellt. Beide Darstellungen sind ganz im Stil der Internationalen Gotik gehalten.

Die Miniaturen des Diptychonaufsatzes, um 1430 entstanden, sind um etwa 20 Jahre älter als die Miniaturen des Buchblocks. Das bedeutet, dass Philipp bei der Anfertigung des Buchaltärchens zwei bereits vorhandene Andachtsbilder hat verwenden lassen. Vermutlich waren sie ihm so wertvoll, dass er Wert darauf legte, sie bei der Rezitation der Gebete, die er ins Andachtsbuch aufnehmen ließ, permanent vor Augen zu haben. en Buch abgebildet, aber auch vor einem aufgeschlagenen Diptychon.

Mit dem Buchaltärchen besaß Philipp jedoch einen jederzeit und immer für ihn griffbereiten Gegenstand der privaten Andacht, das auf ihn ganz persönlich zugeschnitten war.

Die Abenteuer der Kreuzritter Luxusausgabe

Format: 32 x 23 cm.

Seiten: 286 Pergamentblätter + 8 Vorsatzblätter.

Entstanden: 1474

Miniaturen: 66 ganzseitige Miniaturen.

Maler: Jean Colombe.

Einband: Leder mit Prunkdekel.

Limitierte Auflage: 480 Exemplare.

Inklusive Deutschem Kommentarband

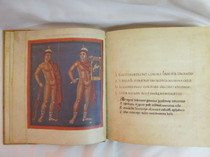

Aratea

Entstanden: 9. Jahrhundert

Bibliotheek der Rijksuniversiteit Leiden

Umfang: 200 Seiten

Format: 22,5 x 20,0 cm

Miniaturen: 39 ganzseitige Miniaturen

Einband: Naturleder

Auflage: 980 Exemplare

Beim Verlag vergriffen!

Zu Beginn des 9. Jahrhunderts nach spätantikem Vorbild entstanden, genoss die astronomische Handschrift über Jahrhunderte hinweg dauerhafte Beliebtheit. Die mit Gold aufgelegten Sternbilder funkeln wie die Originale, revolutionär ist die Trennung von Text und Bild.

Unter den astronomischen Handschriften aus dem Umfeld der karolingischen Renaissance ist die Aratea aus der Leidener Bibliothek die berühmteste.

Da die Handschrift im 13. Jahrhundert kaum gelesen werden konnte, hat zu dieser Zeit ein Schreiber den Text nochmals in gotischer Schrift kopiert, ein Beweis für die dauerhafte Beliebtheit, die die Aratea Jahrhunderte hindurch genossen hat.

So alt wie die Menschheit, so alt ist das Rätsel um die Geheimnisse des nächtlichen Sternenhimmels. Die abendländische Kultur verdankt ihre Vorstellung eines geordneten Himmels den Griechen, die ihrerseits die Sternbilder in ihrem Kreislauf nach orientalischen Vorbildern benannten.

Gemäß kunsthistorischen und paläographischen Forschungen hat die prachtvolle Handschrift ihren Ursprung im späteren Lothringen.

Die Miniaturen in der Handschrift sind nach antiker Tradition fast quadratisch angelegt. Als Hintergrund wählte der außergewöhnlich begabte Künstler, vermutlich vom nächtlichen Himmel inspiriert, ein geheimnisvolles Blau, von einem feuerroten Band eingerahmt. Die Sterne selbst sind mit Gold aufgelegt, so dass sie, abhängig vom Lichteinfall, funkeln wie ihre Vorlagen am realen Firmament in schönen, wolkenlosen Nächten.

Erlesen sind die Darstellungen der Sternbilder, traditionsgemäß versinnbildlicht als mythologische Gestalten und Figuren, unter denen die antike Welt die Sternzeichen sah, die ihre gelehrten Astronomen am Himmel beobachtet hatten. Seit den Jahrhunderten der Frühzeit hatten sie Tageszeiten und Jahreswechsel angezeigt; Seefahrern und Landleuten waren sie Wegweiser und Wetterzeichen gewesen. (Faksimile-Verlag)

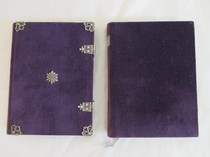

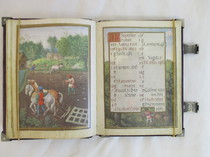

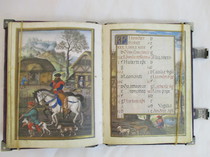

Simon Benings Flämischer Kalender

Ein großes Kunstwerk im kleinen Format

Entstanden: 16. Jahrhundert

Bayerische Staatsbibliothek, München

Umfang: 60 Seiten

Format: 14 x 10,4 cm

Miniaturen: 12 ganzseitige Monatsbilder, 12 ganzseitige Kalenderbilder

Einband: Violetter Samteinband mit zwölf Rosetten, Ecken und Schließen aus echtem, massivem Sterling-Silber versehen.

Auflage: 980 Exemplare

Inkl. Kommentareinband

Beim Verlag vergriffen!

Simon Benings Flämischer Kalender, der aus dem Kalenderteil eines Stundenbuches besteht und somit ein Fragment ist, stellt einen der schönsten Landschaftszyklen innerhalb eines Kalenders überhaupt dar.

Er ist nicht nur ein Meilenstein flämischer Buchmalerei des 16. Jahrhunderts, sondern auch ein Höhepunkt in Benings künstlerischer Entwicklung als Landschaftsilluminator.

Die Miniaturen zeigen vielerlei Tätigkeiten sowie Tierkreiszeichen, die mit dem jeweiligen Monat in Verbindung stehen.

Da die Monatsarbeiten – meist landwirtschaftliche Tätigkeiten wie die Bestellung von Acker und Feld – in freier Natur stattfinden, spielten Landschaften und Ausschnitte davon eine besondere Rolle in der Kalenderdekoration während des gesamten Mittelalters.

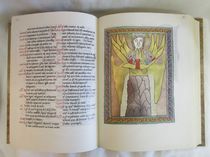

Hildegard von Bingen - LIBER SCIVIAS

Eine Bereicherung für jeden Faksimile-Liebhaber!

Entstanden im Kloster Rupertsberg bei Bingen um 1175

Umfang:484

Seiten

Format: 32,5 x 23,5 cm

Miniaturen:35 Miniaturen mit Gold und Silber, 27 Prachtinitialen mit Gold- und Silberpartien.

Einband: Ledereinband mit originalgetreuer Blindprägung, Faksimileband in Schuber, separater Kommentarband und Übersetzung des lateinischen Textes.

Auflage: Limitiert auf 181 Exemplare.

Ein einzigartiger, ausdrucksstarker Stil der Miniaturen - verstärkt durch die ergreifende Intensität ihres außergewöhnlichen Farbspektrums: großflächige Goldhintergründe schaffen eine eigene, eine tiefe und gleichzeitige strahlende Dimension. Die Kraft dieses harmonischen Zusammenspiels wirkt sphärisch