Sonstige Handschriften

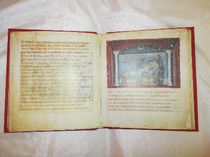

Vergilius Vaticanus

Antike Weltliteratur in spätantiken Bildern

Entstanden: um 400 in Rom

Rom, Bibliotheca Apostolica Vaticana

Umfang: 152 Seiten

Format: 22,5 x 20 cm

Miniaturen: 50 Miniaturen

Einband: Ledereinband

Auflage: 750 nummerierte Exemplare

Inklusive Kommentarband

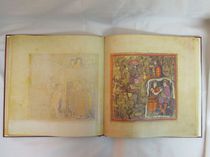

Der Vergilius Vaticanus ist das wichtigste erhaltene Beispiel eines illustrierten Buches der Antike und stellt zugleich eine der ältesten Überlieferungen von Vergils berühmtem Nationalepos Aeneis dar. Entstanden in Rom um 400 n. Chr., ist er zudem das älteste von insgesamt nur drei antiken Manuskripten mit illustrierter klassischer Literatur.

Besondere Wertschätzung genießt der Vergilius Vaticanus auf Grund seines reichen Buchschmucks. 50 Miniaturen begleiten den Text in anschaulicher Weise und machen die Handschrift so zu einem Prachtcodex von höchstem künstlerischen Anspruch. Die mit üppigen Farben aufgetragenen Illustrationen lassen in ihrem Stil die Parallelen zu den pompejanischen, nach griechischen Vorbildern geschaffenen Wandmalereien deutlich erkennen.

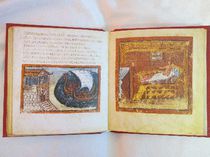

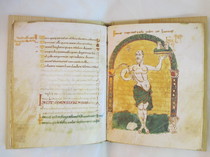

Vaticinia Pontificum, sive Prophetiae Abbatis Joachini

Entstanden: Erste Hälfte des 15. Jahrhunderts

Format: 19,5cm x 26,5cm

Seitenzahl: 38 Seiten

Miniaturen: 46 Miniaturen

Inkl. Kommentarband und Kassette

AyN Ediciones – Madrid, 2006

Limitierung: 995 Exemplare

Im Mittelalter waren die Menschen von Aberglauben und Prophezeiungen geprägt. Die sogenannten Vaticinia Pontificium enthalten Weissagungen über die Päpste. Die Päpste sind hier in Illustrationen im Porträt zusammen mit Tieren und Fabelwesen abgebildet.

Vaticinia ist der lateinische Begriff für vorhersagen und Weissagungen. Die Vaticinia Pontificium ist mit schönen Illustrationen ausgestattet. 46 Farbenfrohe Miniaturen stellen die Päpste im Porträt zusammen mit Tieren oder Fabelwesen dar.

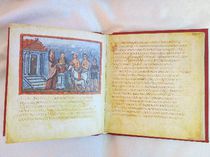

Wolfram von Eschenbach: Willehalm

Ein deutsches Heldenepos in goldenen Bildern

Entstanden: um 1320, Westdeutschland

Wien, Österreichische Nationalbibliothek

Umfang: 702 Seiten

Format: 31 x 22 cm

Miniaturen: 117 Miniaturen, 15 große Initialen

Einband: Leder, dem Charakter der Handschrift entsprechend

Inkl. Kommentarband

Dieses wohl berühmteste höfische Epos des Mittelalters zählt zu den meistgelesenen Dichtungen der Geschichte. Es wurde zu Beginn des 13. Jh.s von Wolfram von Eschenbach (1170–1220) verfasst, dem wohl bedeutendsten Vertreter mittelhochdeutscher Epik. Obwohl über sein Leben sehr wenig bekannt ist, gilt es doch als sicher, dass er dem Adelsstand angehörte. Seine herausragenden literarischen Werke inspirierten viele Literaten der folgenden Jahrhunderte. (Adeva)

Willehalm verteidigt seine Gemahlin Gyburc, die getaufte Tochter des Heidenkönigs Terramer, gegen das zu ihrer Befreiung angerückte Heidenheer; sie hatte Willehalm zuvor aus der Gefangenschaft befreit und war ihm in seine Heimat gefolgt. In der ersten Schlacht unterliegen die Christen. In den Vordergrund rückt dann die Gestalt des jungen Rennewart, des Bruders von Gyburc. Er tritt in Willehalms Dienste und trägt in der zweiten Schlacht mit gewaltigen Keulenschlägen entscheidend zum Sieg der Christen bei. (Adeva)

Wolfram von Eschenbach: Willehalm

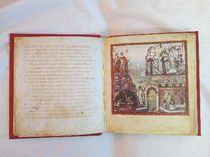

Vergilius Romanus

Entstanden: zwischen 5. und 6.

Jahrhundert

Biblioteca Apostolica Vaticana

Umfang: 618 Seiten, davon sind 40 Seiten faksimiliert und im Ledereinband gebunden. Als Reprint ist das gesamte Werk von 618 Seiten in Leinen gebunden

Format: 33,2 x 33,2 cm, 19 narrative, meist ganzseitige Miniaturen

Einband: Ledereinband in Holzkassette

Auflage: 500 nummerierte Exemplare.

Inkl. Kommentarband

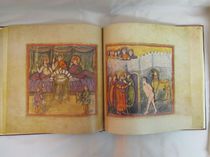

Eines der ältesten Werke, das in der Vatikanbibliothek aufbewahrt wird, ist der Codex »Vergilius Romanus«. Es enthält die Dichtungen des berühmten Poeten Vergil und insgesamt 19 Bilder, die die Geschehnisse des Textes illustrieren. Die Illustrationen des Vergilius Romanus weisen Stilmerkmale der antiken Maltradition auf, wie sie im vierten Jahrhundert praktiziert wurde. Jedoch deutet der Vergilius Romanus die Abwendung von diesem klassischen Formenkanon an. Seine Illustrationen zeigen im direkten Vergleich mit anderen Werken die Weiterentwicklung antiker Buchmalerei zur mittelalterlichen Buchkunst an. Die historische Bedeutung dieses Werkes ist unermesslich. Die spannenden Bilder sind in sieben verschiedenen Farben gehalten und wurden in einen Rahmen aus wertvollem Blattgold gesetzt.

Vergilius Romanus

Der Welsche Gast

Der erste „Knigge“ in deutscher Sprache

Entstanden: Um 1340

Gotha, Schloss Friedenstein, Forschungsbibliothek

Umfang: 204 Seiten

Format: ca. 32,0 x 23,5 cm

Miniaturen: 120 Miniaturen in frischen Farben

Einband: Originalgetreuer heller Schweinsledereinband mit Linien, floralen Motiven und Spruchbändern in Blindprägung

Auflage: 680 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Antiquarisches Exemplar

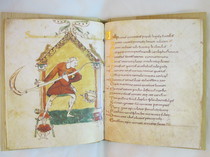

Im Welschen Gast begegnen sich das 13. und das 21. Jahrhundert – nicht nur in punkto Tischsitten, sondern vor allem wenn es um die Grundlagen guten gesellschaftlichen Zusammenlebens geht. Spannende Verse und sprechende Bilder lassen das Mittelalter lebendig werden und erstaunlich viele Parallelitäten zu unserer heutigen zeit entdecken.

Das Lehrgedicht Der Welsche Gast ist die älteste umfassende Verhaltenslehre in deutscher Sprache.

Der adlige Kleriker Thomasin von Zerklaere arbeitet im Winter 1215/16 unermütlich an den rund 15000 Versen seiner großartigen Dichtung Der Welsche Gast. Er erschafft ein in seinem Kern immer noch aktuelles Lehrgedicht über Tugenden und soziale Werte, aus dem der deutsche Adel praktische Verhaltensmuster ableiten sollte.

Stark gestikulierende Gestalten mit geschwungenen Spruchbändern, Ritter im Kampf, Menschen beim Spiel, zur See und in anderen Situationen, Tiere, Engel und Teufel bevölkern die Seiten. Verse und Bilder lassen die Gedankenwelt des Mittelalters lebendig werden und dabei erstaunlich viele Parallelitäten zur heutigen Zeit erkennen.

Wandalbert von Prüm

Entstehung: nach 855

Umfang: 72 Seiten

Format: 14,6 x 19 cm

Miniaturen:12 Miniaturseiten

Einband: Halbleder-Einband mit sichtbaren Vollholzdeckeln, eingelassenes Elfenbein-replikat mit dem Porträt des Kaisers Lothar I, erhabene Bünde, Lederkapitalband.

Auflage: Limitiert auf 900 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

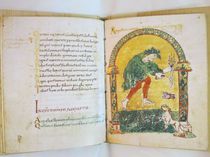

Ein Kleinod Reichenauer Buchkunst

Der in jüngster Zeit wiederentdeckte Dichtermönch Wandalbert von Prüm verfasste in Versform das Verzeichnis der heiligen Märtyrer. Er widmete seine Hexameterverse dem Kaiser Lothar I., der im Kloster Prüm gestorben ist. Die Reichenauer Handschrift besitzt eine prachtvolle Ausstattung durch zwölf ganzseitige goldgrundige Monatsbilder, das Dedikationsbild mit gekröntem Herrscher, durch goldverzierte Kapitälchen und Zierbuchstaben. Dem Kaiser Lothar I. gewidmet ist die Handschrift ein kostbares Zeugnis zur deutschen Geschichte.

.