Neuzugänge

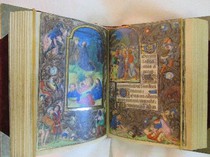

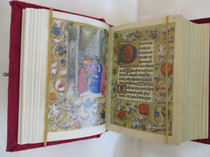

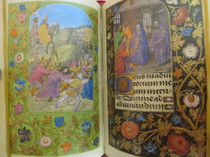

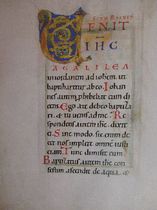

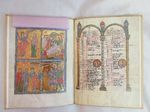

Gebetbuch Karl des Kühnen

Entstanden: 15 Jahrhundert

Los Angeles, Getty Museum,

Umfang: 318 Seiten

Format: 12,4 x 9,2 cm

Miniaturen : 47 Miniaturen, über 360 Initialen

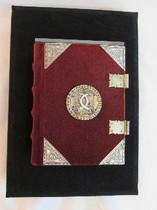

Einband: Purpurfarbener Samteinband, unter Akrylhaube.

Vorder- wie auf der Rückseite jeweils vier vergoldete Eckbeschläge und ein vergoldetes, mit verschlungenen Hörnern verziertes Medaillon. Zwei Schließen aus vergoldetem Messing.

Auflage: 980 limitierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Faksimile Verlag Luzern

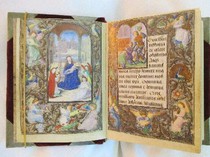

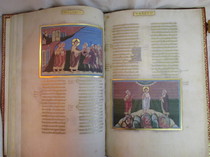

Das persönliche Gebetbuch des burgundischen Herzogs Karl der Kühne, erkennbar an drei Porträts des Auftraggebers, ist auf jeder Seite reich verziert und mit Gold ausgestattet. Der Codex spiegelt so den Luxus Burgunds wider und nimmt eine Schlüsselstellung in der Geschichte der flämischen Buchmalkunst ein.

Karl der Kühne, Herzog von Burgund, lies von Lieven van Lathem, dem Wiener Meister der Maria von Burgund sowie dem Schreiber Nicolas Spierinc ein Gebetbuch zum persönlichen Gebrauch anfertigen, das heute im Getty Museum in Los Angeles gehütet wird: das Gebetbuch Karls des Kühnen. Es legt Zeugnis davon ab, dass der mächtigste Mann in Europa auch als Mäzen nicht seinesgleichen hatte – ist doch das Buch Seite für Seite mit Gold ausgestattet!

Auf insgesamt 47 Miniaturen entfaltet sich die überbordende Pracht burgundischer Bücherliebe. Die zeichnerische Fabulierlust setzt sich bis in die erfindungsreichen Bordüren fort, wo sich zwischen farbigem Akanthus und Goldpollen ungezählte Drôlerien, Menschen und Vögel tummeln. Drei Porträts des Auftraggebers belegen die sehr persönliche Beziehung Karls zu seinem Gebetbuch.

Auch die Textseiten sind mit reichem Schmuck versehen. Die feine Kalligraphie wird von mehr als 360 Initialen auf zumeist ziseliertem Goldgrund gegliedert; jede Textseite ist zudem mit einer ornamentalen Bordüre verziert. So spiegelt das Gebetbuch Karls des Kühnen Seite für Seite Pracht und Luxus Burgunds wieder.

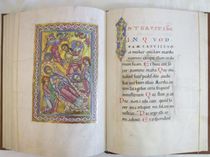

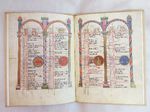

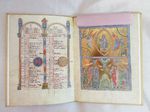

Das Mainzer Evangeliar

Entstanden: Um 1250

Strahlende Bilder - Worte in Gold

Format: 35.3 x 27.0 cm

Umfang: 200 Seiten

Miniaturen: 71 biblische Darstellungen und über 300 Initialen

Ganz in Gold geschriebener Evangelientext

Inkl. Kommentarband

Auflage: 980 Exemplare

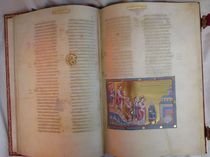

In einem Evangeliar sind die vier Evangelien des Neuen Testaments nach Matthäus, Markus, Lukas

und Johannes zu einem Band vereinigt. Ein außerordentlich reicher und viel gestalteter Buchschmuck illustriert im Mainzer Evangeliar die Erzählungen vom Leben und Wirken Jesu: ganzseitige Miniaturen

und gerahmte Streifenbilder auf

hochpoliertem Goldgrund, Kanontafeln und mehrzeilige große ornamentale Initialen zieren die 200 Seiten der Handschrift.

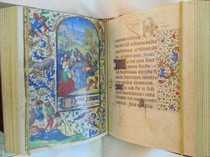

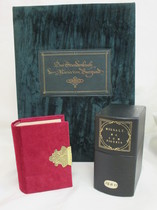

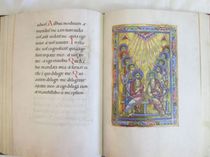

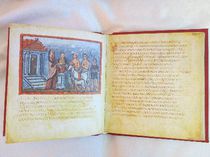

Das Berliner Stundenbuch der Maria von Burgund und Kaiser Maximilians

Entstanden: 1480, Brügge

Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin

Umfang: 726 Seiten

Format: 10,3 x 7 cm

Miniaturen: 27 ganzseitige Miniaturen, 11 größere Miniaturen, 36 Kleinbilder, 16 Ornamentseiten

Einband: Bordeauxroter Samt mit einer vergoldeten Schließe aus Sterlingsilber

Inkl. Kommentarband

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Die Verbindung der Häuser Habsburg und Burgund durch die Heirat zwischen Maria von Burgund, der einzigen Tochter und Erbin Karls des Kühnen, und dem Sohn Kaiser Friedrichs III., Maximilian, war trotz dahinter stehender politischer Erwägungen ein romantisch-idyllisches Intermezzo und führte zu persönlichem Liebes- und Familienglück.

Im Zuge dieser Verbindung aus dem Jahre 1477 entstand eine der schönsten Bilderhandschriften des burgundischen Fürstenhauses: Das Berliner Stundenbuch der Maria von Burgund und Kaiser Maximilians I.. Der Buchmaler erschließt Innenräume und weite Landschaften und tritt mit den besten Tafelmalern seiner Zeit in einen Wettstreit, bei dem die Buchkunst nicht selten triumphiert. Sogar der große Simon Bening hielt später so manche Bildidee aus dem Stundenbuch für zeitlos gültig.

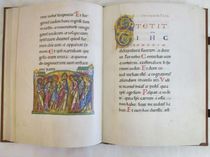

Die Schatzbibel des Mittelalters

Umfang: 96 Seiten

Format: 18,6 x 14,9 cm

Entstehung: Um 1250

Miniaturen: 48 Ganzseitige Miniaturen auf leuchtendem Goldgrund

Inkl. Kommentarband

Dieses Band enthält eine Reihe von Miniaturen mit Szenen aus GENESIS und Exodus. Der Band wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts im Nordosten Flanderns in Frankreich illuminiert.

Das Schatzbibel des Mittelalters enthielt möglicherweise ursprünglich eine Reihe einleitender Miniaturen für einen Psalter, es ist jedoch wahrscheinlicher, dass es sich um ein Beispiel für eine seltene Art illustrierter Bibelsammlung handelt, die als „illustriertes Bibelbuch“ bekannt ist.

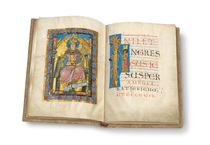

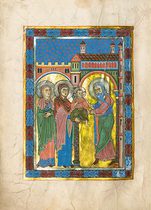

Das Perikopenbuch von St. Peter

Ein romanisches Meisterwerk aus dem früheren Besitz von St. Erentrud in Salzburg

Entstanden: Um 1150

Bayerische Staatsbibliothek

Umfang: 212 Seiten

Format: 22 x 31 cm

Miniaturen:

55 Miniaturen (davon 33 ganzseitig), 6 Seiten mit einem Verzeichnis der 71 Perikopen, 1 Initialzierseite und 81 figürliche

und Rankeninitialen.

Einband: Lederdecke mit exakt vom Original abgenommener Prägung, Handheftung auf vier echte, erhabene Bünde, handumstochenes Kapital, 2 Metallschließen

Auflage: 480 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Antiquarisches Exemplar

Auf den 206 Seiten des Perikopenbuches von St. Peter breitet sich vor dem Betrachter ein Bild- und Dekorationsprogramm aus, das sowohl quantitativ als auch qualitativ seinesgleichen sucht. Von den Miniaturen, die den Lesungen zum Weihnachts- und Osterkreis, zu den Heilungs- und den Erweckungswundern Christi, den Marien- und Heiligenfesten sowie dem Fest der Kreuzauffindung und -verehrung vorangestellt sind, ist weit mehr als die Hälfte ganzseitig. Breite Rechteckrahmen mit ornamentierten Füllungen zwischen goldenen und silbernen Leisten fassen die biblischen Szenen wie Tafelbilder ein. Wertvolles Blattgold bildet die Hintergrundfolie für die großfigurigen Szenen, die in kräftigen, gebrochenen Deckfarben ausgeführt sind. Vereinzelte Architekturelemente und Landschaftsangaben dienen lediglich der Verortung des Geschehens. Würdevolle Figuren dominieren den symmetrischen Bildaufbau. Durch eine lebhafte Gebärdensprache und Blicke aus großen Augen treten sie zueinander in Beziehung und vermitteln so den Inhalt des Bildes und zugleich dessen emotionalen Ausdruck.

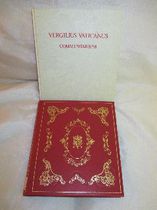

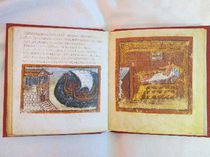

Vergilius Vaticanus

Antike Weltliteratur in spätantiken Bildern

Entstanden: um 400 in Rom

Rom, Bibliotheca Apostolica Vaticana

Umfang: 152 Seiten

Format: 22,5 x 20 cm

Miniaturen: 50 Miniaturen

Einband: Ledereinband

Auflage: 750 nummerierte Exemplare

Inklusive Kommentarband

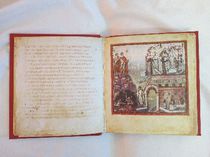

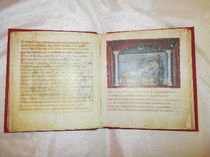

Der Vergilius Vaticanus ist das wichtigste erhaltene Beispiel eines illustrierten Buches der Antike und stellt zugleich eine der ältesten Überlieferungen von Vergils berühmtem Nationalepos Aeneis dar. Entstanden in Rom um 400 n. Chr., ist er zudem das älteste von insgesamt nur drei antiken Manuskripten mit illustrierter klassischer Literatur.

Besondere Wertschätzung genießt der Vergilius Vaticanus auf Grund seines reichen Buchschmucks. 50 Miniaturen begleiten den Text in anschaulicher Weise und machen die Handschrift so zu einem Prachtcodex von höchstem künstlerischen Anspruch. Die mit üppigen Farben aufgetragenen Illustrationen lassen in ihrem Stil die Parallelen zu den pompejanischen, nach griechischen Vorbildern geschaffenen Wandmalereien deutlich erkennen.

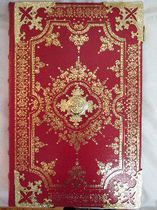

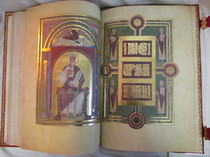

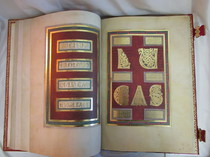

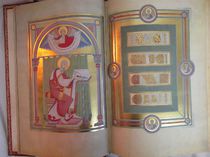

Codex Aureus Escorialensis Prachtausgabe

Das salische Kaiser-Evangeliar

Entstanden: Um 1045/46 in Echternach

Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, Madrid

Format: 50,0 x 35 cm

Umfang: 340 Seiten

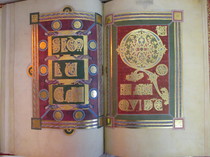

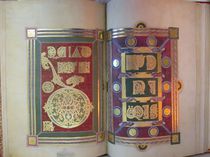

Miniaturen: 13 ganz- und 43 halbseitige Miniaturen, 12 Kanontafeln, 44 prunkvollen Zierseiten,

18 Seiten mit zwei Zierkolumnen und 11 Seiten mit einer Zierkolumne, insgesamt 141 vergoldete Schmuckseiten, dazu 124 Ranken-Initialen; jede Textseite der Evangelien mit Kolumnentitel, davon 50 mit

zusätzlicher Trägerfigur (Atlant).

Schrift: Karolingische Minuskel in zwei Kolumnen zu je 36 Zeilen mit dem völlig in Goldtinte geschriebenen Text.

Einband: Rotes Leder mit Goldprägung

Inkl. Kommentarband und Kassette

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Die Handschrift verbindet im geistigen Sinne drei Orte: Echternach im heutigen Luxemburg, Speyer

und den Escorial unweit von Madrid in Spanien wo der Codex aufbewahrt wird, jedoch nicht zugänglich ist und in einem Kühltresor lagert.

Eigentlich wollte der junge Salier-König im Skriptorium des Klosters Echternach nur ein würdiges Gedenkbuch für seine Eltern bestellen, die bereits im entstehenden Dom zu Speyer ruhten. Es wurde jedoch weit mehr daraus: das größte Evangeliar, das je geschaffen wurde, eine Stiftung für den größten Dom, den es zur damaligen Zeit gab.

Im August 1046 hat wohl der fromme Heinrich mit seiner Gattin Agnes des goldenen Pracht-Codex der Patronin Maria zur Weihe des Hochaltars im Dom überreicht, wie es anschaulich im Dedikationsbild dargestellt ist. Das Format und die erstaunliche künstlerische Ausstattung entsprechen durchaus dem grandiosen Dombau.

Heinrich III. hat den Evangelientext Buchstabe für Buchstabe in karolingischer Minuskel mit Goldtinte schreiben lassen. Mit den vier prunkvollen „Vorhang“-Seiten, den zwölf monumentalen Kanontafeln, den vier prächtigen Autoren-Bildern der Evangelisten, der graphisch, ornamental und bildlich überaus reichen Gestaltung ist ein künstlerisches Höchstmaß in der Buchkunst erreicht, das niemals übertroffen wurde. Die Fülle der Differenzierungen und Nuancierungen in der buchgestalterischen Komposition konnte nur in einem Skriptorium auf dem Höhepunkt seiner Leistungskraft wirklich umgesetzt werden, wie es in Echternach zu dieser Zeit existierte.

Der heutige Einband aus dem Jahre 1934 ist ein Replikat jener kunstvollen Fassung, die Philipp V., ein Enkel des Sonnenkönigs, der erste Bourbone auf dem spanischen Thron (1701-46), im französischen Pointillé-Stil anfertigen ließ, goldgeprägt in rotem Leder.

Chansonnier de Jean de Montchenu

Entstanden: Frankreich um 1475

Bibliothèque nationale de France

Umfang: 144 Seiten

Format: 22 x16 cm

Miniaturen: 2 ganzseitige Miniaturen, 127 Seiten mit Illustrationen von Pflanzen, Tieren und mythologischen Wesen, reiches Golddekor

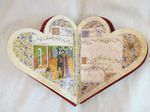

Einband: Herzförmig in rotem Samt

Auflage:1380 nummerierte Exemplare

Antiquarisches Exemplar

Wahrscheinlich um 1475 wurde diese Handschrift, eine Sammlung italienischer und französischer Liebeslieder (und eines spanischen), für Jean de Möndchen, Adeliger, Apostolischer Protonotar, Bischof von Agens (1477) und Visiers (1478-1497) geschaffen.

Ist das Buch geschlossen, hat es die Form eines Herzens. Wird es geöffnet, nimmt es die Gestalt eines Schmetterlings an, gebildet aus den Herzen zweier sich Liebenden, die in ihren Liedern Liebesbekundungen austauschen. Wie leicht vorstellbar, ist bereits die herzförmige Kontur der Handschrift eine Rarität. Einzigartig jedoch sind die bei ihrer Öffnung sichtbare Darstellung zweier verbundenen Herzen und das reichhaltige Dekor.

Die Lieder in französischer und italienischer Sprache, geschrieben für verschiedene Stimmen, sind das Werk einiger der besten mittelalterlichen Tondichter und Musiker. Guillaume Dufay und Johannes Ockeghem, die führenden Komponisten in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, zählen dazu. Guillaume Dufay (1397-1474), vom Papst ernannter Kanoniker in Cambrai und Mons, schuf gleicherweise geistliche und weltlich-höfische Musik, Messen und Motetten sowie französische Chansons. Johannes Ockeghem (1410-1497), flämischer Komponist und Kleriker, Sanger am Hof des französischen Königs Karl VII., Schatzmeister der Kirche St. Martin in Tours und Diplomat des Papstes, war einer der herausragendsten Bassisten seiner Zeit.

Im Codex stehen sich zwei ganzseitige Miniaturen gegenüber. In der ersten schließt Liebesgott Cupido mit seinen Pfeilen auf eine junge Dame, während die Schicksalsgöttin Fortuna das Lebensrad dreht. In der zweiten nähern sich die Verliebten einander. Pentagramme, Musik und Liebesgedichte sind umgeben mit Illustrationen von Tieren, Vögeln, Hunden und Katzen sowie aller Arten von Blumen und Pflanzen, erhöht durch die reiche Verwendung von Gold. Zu Harmonie und Eleganz des Codex trägt auch der Einband aus blutrotem Samt bei, der dieses „Buch des Herzens“ umschließt.

Chansonnier de Jean de Montchenu

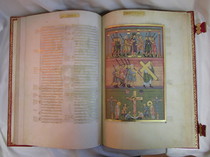

Bible moralisée

Entstanden:13. Jahrhundert

Umfang: 131 Seiten

Format: 26 x 34,4 cm

Miniaturen: 1032 prachtvolle vergoldete Miniaturen auf Pergamentpapier

Einband: Roter Samteinband mit Beschlägen

Auflage: 200 nummerierte Exemplare

Verlag: Imago

Inkl.: Kommentarband

Die berühmte Bible moralisée ist eine der prächtigsten gotischen Handschriften aus dem 13. Jahrhundert.

Die 131 Bildseiten sind geschmückt mit 1032 vergoldeten Miniaturen und einem ganzseitigen Vollbild, das mit der Darstellung Gottes als Architekt des Universums große Berühmtheit erlangt hat.

Die Bible moralisée ist auch ohne Text lesbar. Sie wurde durchgehend nach folgendem Schema gestaltet:

Auf jeder Seite sind 8 Medaillons zu einem Block zusammengefügt, der jeweils links und rechts von vier Textabschnitten begleitetet wird. Das Ganze wird durch einen schmalen Rahmen umschlossen.

Inhaltlich gehören jeweils zwei untereinander stehende Bildmedaillons und die sie begleitenden Texte zusammen. Im oberen Textabschnitt wird eine Passage aus der Bibel zusammengefasst oder paraphrasiert, in der Miniatur daneben ist die Szene dargestellt. Der Textabschnitt darunter enthält eine Auslegung des Bibeltextes, die wiederum illustriert ist. Der Bildzyklus ist jeweils vom Bildpaar links oben beginnend zu lesen, anschließend das Bildpaar rechts oben, dann das links unten und schließlich rechts unten.

Die einzigartige Wirkung dieser Bilderhandschrift geht von den vergoldeten, farbigen Bildmedaillons aus, in denen Szenen aus Büchern des Alten Testamentes dargestellt sind. Der Inhalt dieser Szenen ist schon allein durch diese Illustrationen lesbar; der begleitende Text fasst die jeweilige Passage zusammen oder paraphrasiert sie. Die Miniaturen überzeugen durch die Durchschlagskraft der Erzählung, ihre Eindeutigkeit und auch Drastik.

Bible moralisée

Das Passauer Evangelistar

Romanische Buchkunst in Gold und Silber

Entstanden: 1170–1180 in Passau (St. Nikola)

München, Bayerische Staatsbibliothek

Umfang: 88 Seiten

Format: ca. 32,5 × 22,5 cm

Miniaturen: 49 große Zierinitialen und 8 ganzseitige Miniaturen

Einband: Matt schimmerndes Gewebe aus Halbseide, das prachtvoll mit Tier- und Pflanzenmotiven gemustert ist, in einer Präsentationskassette aus Acrylglas

Auflage: 680 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Im 12. Jahrhundert entstanden in den Passauer Skriptorien kostbare Handschriften, die von weltlichen und geistlichen Fürsten hochgeschätzt wurden. Doch haben Brände und Erdbeben diese reiche Handschriftenüberlieferung fast zur Gänze ausgelöscht. Beim Brand von 1389 wurden die Bestände in der Bibliothek von St. Nikola fast vollständig vernichtet. Umso schätzbarer ist der Wert des Passauers Evangelistars, da es heute beinahe das einzige erhaltene Zeugnis für die künstlerisch hochstehende und eigenständige Passauer Buchmalerei aus der Zeit der Romanik ist.

Das Passauer Evangelistar ist das kongeniale Werk zweier Buchmaler, die Miniaturen und Initialen geschaffen haben. Sie sind benannt nach den Sujets ihrer Hauptminiaturen „Petrus-Meister“ und Ecclesia-Meister“. Die zwei Buchmaler sind deutlich von Stilelementen der byzantinischen Malerei beeinflusst.

Das Passauer Evangelistar

Codex Purpureus Rossanensis

Entstanden: 6. Jahrhundert

Format: 31 x 26 cm

Umfang: 386 Seiten

Miniaturen: 15

Miniaturseiten. Der Text ist durchgehend in Gold und Silber geschrieben

Einband: Der Einband besteht aus massiven Holzdeckeln mit Halblederdecke.

Auflage: 750 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Der Codex Purpureus Rossanensis ist wohl

eine der wertvollsten und faszinierendsten Handschriften der Welt. Vielfältige Gründe sind es, die diesen Codex zu einer wahren Welthandschrift machen. Die perfekte Ausführung der 15 Miniaturseiten

begeistert den Betrachter – sie stellen ein unersetzlich kostbares Dokument der des 6. Jahrhunderts dar. Geschaffen vor beinahe 1500 Jahren, ist der Codex Purpureus eine der ältesten

Bilderhandschriften der Welt. Königlich ist sein Erscheinungsbild – die purpurne Färbung des Pergaments machte die Handschrift bekannt und berühmt.

Der Text der 386 Seiten ist durchgehend in silbernen und goldenen Majuskeln geschrieben. So umfasst der Text das vollständige Matthäus-Evangelium und das vollständige

Markus-Evangelium.

Codex Purpureus Rossanensis

Aratea Vaticana

Umfang: 200 Seiten

Format: 23,2 x 15,1 cm

Erschienen: Zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts

Buchschmuck: 40 Diagramme und Miniaturen; 1 aufwändig gerahmte Incipit-Seite; 60 goldene Feldinitialien

Inkl. Kommentarband

Der Dichter Aratos von Soloi liefert mit seinem antiken Text des Phainomena, das Vorbild für das astronomische Lehrbuch, die Aratea Vaticana. Die Planeten, Himmelserscheinungen und Wetterzeichen, werden mit 40 großen goldgeschmückten Miniaturen erläutert und dargestellt.

Angefertigt wurde diese astronomische Handschrift für König Ferdinand I. von Nepal oder seinem Sohn Johannes. Sie ist ein perfektes Beispiel für ein literarisches und künstlerisches Zeugnis der Frührenaissance in Italien.

Kardinal Maffeo Baerberini, der später Papst Urban VIII. wurde, erteilte persönlich den Auftrag den einband mit Samt zu umhüllen und kostbar zu besticken.

Aratea Vaticana

Das Goldene Hildesheimer Kalendarium

Deutsche Buchmalerei zwischen Romanik und Gotik

Entstanden: 13. Jahrhundert

Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel

Umfang: 16 Seiten

Format: ca. 31 x 22,5 cm

Miniaturen: Vollständiger Kalender auf 9 Seiten sowie 2 ganzseitige Miniaturen

Einband: Brauner Ledereinband

Auflage: 980 Ausgaben

Inkl.: Kommentarband

Das Hildesheimer Kalendarium entstand im Skriptorium des Benediktinerklosters St. Michael in Hildesheim

Diese Prachthandschrift umfasst auf 9 Seiten einen vollständigen Kalender mit reichem Architekturschmuck und Tierkreiszeichen sowie 5 Darstellungen zum Leben Christi auf 2 Bildseiten.

Das außer-gewöhnliche Kalendarium spiegelt das harmonische Zusammentreffen eines sich wandelnden Kunstverständnisses in einer spannungsgeladenen, lebendigen Ausdrucksweise wieder.

Das Goldene Hildesheimer Kalendarium

Guido de Columnis - Der Trojanische Krieg

Entstanden: 15. Jahrhundert

Österreichische Nationalbibliothek, Wien

Format 37 x 27,5 cm

Umfang: 478 Seiten

Miniaturen: 343 großformatige mit Gold und Silber ausgeschmückte Miniaturen

Einband: Ledereinband mit vier Schließen und

fünf Bünden, die Rahmenecken und die Buchdeckelmitte sind

mit einer Wirbelrosette in Echtgold besetzt.

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Im 13. Jahrhundert verfasste Guido de Columnis seine Historia destructionis Troiae: die Geschichte von der Zerstörung Trojas. Die Geschichten um die schöne Helena und den Helden Achill, Hector und Odysseus werden in den bezaubernden, reich mit Silber und Gold geschmückten Miniaturen wiedergegeben.

Guido de Columnis - Der Trojanische Krieg

Wolfram von Eschenbach: Willehalm

Ein deutsches Heldenepos in goldenen Bildern

Entstanden: um 1320, Westdeutschland

Wien, Österreichische Nationalbibliothek

Umfang: 702 Seiten

Format: 31 x 22 cm

Miniaturen: 117 Miniaturen, 15 große Initialen

Einband: Leder, dem Charakter der Handschrift entsprechend

Inkl. Kommentarband

Dieses wohl berühmteste höfische Epos des Mittelalters zählt zu den meistgelesenen Dichtungen der Geschichte. Es wurde zu Beginn des 13. Jh.s von Wolfram von Eschenbach (1170–1220) verfasst, dem wohl bedeutendsten Vertreter mittelhochdeutscher Epik. Obwohl über sein Leben sehr wenig bekannt ist, gilt es doch als sicher, dass er dem Adelsstand angehörte. Seine herausragenden literarischen Werke inspirierten viele Literaten der folgenden Jahrhunderte. (Adeva)

Willehalm verteidigt seine Gemahlin Gyburc, die getaufte Tochter des Heidenkönigs Terramer, gegen das zu ihrer Befreiung angerückte Heidenheer; sie hatte Willehalm zuvor aus der Gefangenschaft befreit und war ihm in seine Heimat gefolgt. In der ersten Schlacht unterliegen die Christen. In den Vordergrund rückt dann die Gestalt des jungen Rennewart, des Bruders von Gyburc. Er tritt in Willehalms Dienste und trägt in der zweiten Schlacht mit gewaltigen Keulenschlägen entscheidend zum Sieg der Christen bei. (Adeva)

Wolfram von Eschenbach: Willehalm

Lateinischer Dioskurides

Entstanden: Um 1400

Italien

Umfang: 488 Seiten

Format: 28,3 x 19,8 cm

Einband: Rotes Leder mit Goldprägungen und Schließen

Inkl. Kommentarband

Bei de Lateinischer Dioskurides handelt es sich um ein Exemplar der berühmter Dioskurides Handschriften. Der Dioskurides präsentiert ein Umfassende Übersicht über Heilpflanzen und andere natürliche Heilmittel, ihre Wirkung und Anwendungen.

Der Dioskurides befindet sich im Besitzt vom Papst Alexander VII. und heute in der Biblioteca Apostolica Vaticana, er entstand wohl in Italien um 1400.Er überzeugt mit seinen wunderschönen ganzseitigen kolorierten Darstellungen, der Heilmittel und bietet einen Einblick in die Antike Medizin und Botanik.

Lateinischer Dioskurides

Marco Polo: Buch der Wunder

Entstanden: Um 1410

Bibliotheque nationale, Paris

Format: 42 x 30 cm

Umfang: 192 Seiten

Miniaturen: 84 großformatige Miniaturen, zahlreiche kleine Goldinitialen im Tex

Einband: Brauner Lebereinband mit Königswappen und Rückenvergoldung

Auflage: 980 nummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband.

Beim Verlag vergriffen!

Der Entstehungsort der berühmten Bilderhandschrift über die abenteuerlichen Reisen des venezianischen Kaufmanns Marco Polo (1254-1324) mit 84 Miniaturen in herrlichen Farben und reichem Goldschmuck kann nur vermutet werden. Auftraggeber und ursprünglicher Besitzer war wohl Johann Ohnefurcht, Herzog von Burgund, der in den Inventaren des Herzogs von Berry als derjenige vermerkt ist, der dem Herzog das Prachtwerk geschenkt hat. Die großformatigen Miniaturen können zwei Stilgruppen zugeordnet werden. Der Boucicaut-Meister prägt eine von ihnen, unterstützt vom Mazarine-Meister, während die zweite Gruppe von der engen Zusammenarbeit des Egerton-Meisters und des Bedford-Meisters bestimmt wird. Die Geschichte, welche die Buchmaler illustrieren, ist die des Handelsreisenden Marco Polo. Die Wirklichkeitsschilderung und phantasievolle Ausschmückung verbindenden Berichte seines mutigen und mühevollen Abenteuers, das ihn 1271 von Venedig in dreieinhalb Jahren bis an den sagenumwobenen Hof des Mongolenherrschers Kublai Khan reisen ließ, faszinieren noch heute den Leser, wie sie bereits Kolumbus beeinflussten, der selbst ein Exemplar der Handschrift besaß.

Marco Polo - Das Buch der Wunder

Der Pariser Alexanderroman

Entstanden: ca. 1420/25, Paris

British Library, London

Umfang: 194 Seiten

Format: ca. 28,4 x 19,5 cm

Miniaturen: 86 Miniaturen, mehr als 100 mehrzeilige goldene Initialen

Einband: Brauner Ledereinband mit drei feinen goldgeprägten Rahmenlinien sowie dem Wappen des

letzten Besitzers, König Georg II, auf dem Vorderdeckel.

Auflage: 680 handnummerierte Exemplare

Inkl. Kommentarband

Der Pariser Alexanderroman gilt zweifelsohne als eine der prachtvollsten Alexander-Handschriften des ganzen Mittelalters. Die 86 Miniaturen sind fast auf jedem Blatt der Handschrift zu finden. Sie erzählen in ihrer Schönheit der gotischen Bildersprache von der mythischen Abkunft Alexanders, dem Unterricht bei Aristoteles. Die Schlachten gegen den Perserkönig Darius sind in den Miniaturen wiedergegeben sowie Bilder Alexanders Zug bis nach Indien. Der Alexanderroman ist in Altfranzösisch verfasst.